2014年01月30日掲載 【ゴキブリに栄養を供給する細菌の行く末は?】

非常にタフな害虫というイメージがあるゴキブリですが、実は一人では生きていくことができず、細胞内に共生しているブラタバクテリウム(Blattabacterium cuenoti)という細菌からアミノ酸やビタミンなどの栄養をもらって生きています。この細菌は、今から約一億八千万年前にゴキブリの祖先に感染し、母から子へと絶やすことなく受け継がれてきました。しかし、一部のゴキブリのグループはこの細菌を失っているのです。長大な年月を片時も離れることなくゴキブリと歩みをともにしてきたこの細菌にいったい何が起こったのでしょうか?

ブラタバクテリウムの役割

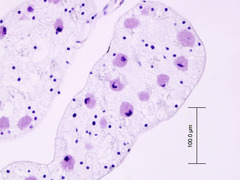

ブラタバクテリウムはほぼ全てのゴキブリに共生する細胞内共生細菌です。細胞内共生細菌と言っても、ミトコンドリアのように体中の全ての細胞に存在するわけではなく、脂肪体内にある菌細胞という特殊な細胞の中にのみ存在しています(図1)。ブラタバクテウムはこの菌細胞以外では生きていくことができませんし、同様に宿主であるゴキブリもブラタバクテリウムがいなければ生きていけません。このようにお互いに必須である共生の関係を「絶対共生」と言います。このような共生関係は実はゴキブリに限った事ではなく、多くの昆虫で同様の現象が報告されています。2009年に雑食のゴキブリの系統でこの細菌の全ゲノム解析が行われ、その結果宿主の老廃物である尿素やアンモニアから、ほぼ全ての必須アミノ酸と多くのビタミン類を合成する能力があることが明らかになりました(Sabree et al. 2009)。これによりゴキブリは限られた餌資源のなかでもそれらを最大限に効率的に活用し、過酷な環境を生き抜くことができるようになったのではないかと考えられています。

絶対共生の喪失

ところがゴキブリの中には、とても不思議なことに一度獲得したブラタバクテリウムを二次的に失ってしまっているグループが存在します。そのグループというのは、実はシロアリなのですが、シロアリはゴキブリの一部だということは皆さんご存知でしたでしょうか? 昆虫学の分野ではシロアリはアリの仲間ではなく、社会性のゴキブリであるということはもはや常識になりつつあります。つまり家族生活を営むようになったいわゆる亜社会性のゴキブリの一部がその後シロアリへと進化していったというわけです。

少し話がそれてしまいましたが本題に戻ります。それではなぜゴキブリはシロアリへと進化していく過程でブラタバクテリウムを失ってしまったのでしょうか?これについては主に次の二つの可能性があると考えられます。

1つはシロアリの食性についてです。原始的なシロアリやそれらに近縁なゴキブリのほとんどはある程度腐植化の進んだ木材を食べています。木材は腐植化が進んでいくにつれてC/N比が低くなっていくことがわかっていますので、食材性のシロアリやゴキブリはむしろ窒素源に豊富な環境にいて、そのことによりブラタバクテリウムへの依存度が低下していたのではないかという考え方です。

もうひとつは腸内共生系の発達についてです。シロアリや近縁な社会性のゴキブリは腸内に特徴的な微生物を安定的に共生させていることがわかっています。その結果、それらの腸内共生系が発達するにつれて次第にブラタバクテリウムの役割を代替するようになったのではないかということです。

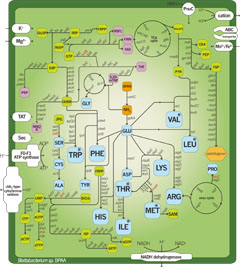

図2: オオゴキブリに共生するブラタバクテリウムにおけるアミノ酸及びビタミン類の推定代謝経路。ゲノム上に存在しない遺伝子を赤で示している。ムカシシロアリまたはシロアリに近縁なキゴキブリで生合成できなくなってしまったアミノ酸はアスタリスクで示してある。

(クリックで拡大します)

細胞内共生系と腸内共生系の競合的進化の可能性

最近、私たちのグループとスペインのグループがそれぞれブラタバクテリウムを保有する唯一のシロアリであるムカシシロアリと、シロアリに近縁なキゴキブリからそれぞれブラタバクテリウムの全ゲノム解析を行った結果、どちらの系統の細菌もいくつかのアミノ酸とビタミンを合成する遺伝子を失っていることがわかりました(Neef et al. 2011; Sabree et al. 2012)。しかしこれだけではまだ上記の可能性のどちらなのかはっきりしないので、私たちはさらにシロアリやキゴキブリとは系統的に離れた食材性ゴキブリであるオオゴキブリを対象にブラタバクテリウム全ゲノム解析を行いました。その結果、このオオゴキブリのブラタバクテリウムは雑食性のゴキブリの系統と全く遜色なくほぼ全ての必須アミノ酸の合成遺伝子をゲノムにコードしていることがわかりました(図2)(Tokuda et al. 2013)。この結果から、ブラタバクテリウムにおけるアミノ酸やビタミン生合成遺伝子の欠落は宿主の食性の変化とは関係がないことが明らかになりました。そしてそれは同時に、これらのブラタバクテリウムにおける遺伝子の欠落の原因は宿主の社会性行動の発達に伴う腸内共生系の影響によるものであることを強く示唆するものとなりました。

今後の課題

しかしこれらの成果は現状では状況証拠に過ぎず、今後このような共進化のメカニズムを解明するためには乗り越えなくてはならない課題がたくさんあります。 今回の研究は昆虫における細胞内共生系が、社会性の発達により生じた新たな腸内共生系と競合的に進化したという新たな仮説を提唱しています。それにしてもなぜ、そしてどのようにして数億年の歴史を持つ「絶対」であるはずの細胞内共生系は崩壊していったのでしょうか?私たちはこのように新たな共生系の成立と既存の共生系との競合、そして崩壊といった共生という現象のダイナミックな側面を理解する事により、その本質に迫れるのではないかと考えています。 どうですか?あなたの嫌いなあいつ、少しは興味が出てきましたか?

ちなみに私たちは今でも大嫌いです。

- Neef A, Latorre A, Pereto J, Silva FJ, Pignatelli M, Moya A (2011) Genome economization in the endosymbiont of the wood roach Cryptocercus punctulatus due to drastic loss of amino acid synthesis capabilities. Genome Biol. Evol. 3: 1437-1448.

- Sabree ZL, Huang CY, Arakawa G, Tokuda G, Lo N, Watanabe H, Moran NA (2012) Genome shrinkage and loss of nutrient-providing potential in the obligate symbiont of the primitive termite Mastotermes darwiniensis. Appl. Environ. Microbiol. 78 (1):204-210.

- Sabree ZL, Kambhampati S, Moran NA (2009) Nitrogen recycling and nutritional provisioning by Blattabacterium, the cockroach endosymbiont. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106(46): 19521-19526.

- Tokuda G, Elboune LDH, Kinjo Y, Saitoh S, Sabree Z, Hojo M, Yamada A, Hayashi Y, Shigenobu S, Bandi C, Paulsen IT, Watanabe H, Lo N (2013) Maintenance of essential amino acid synthesis pathways in the Blattabacterium cuenoti symbiont of a wood-feeding cockroach. Biol. Lett. 9(3): 20121153.

応用動物学/昆虫学最新トピック

プロの研究者でもまだ知らないような、出来たてホヤホヤの最新研究成果を分かりやすくお伝えします。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。