2013年02月27日掲載 【"おとり"受容体が体の成長を調節する】

我々ヒトの体の大きさが個人個人で異なるように、昆虫をはじめとする様々な生き物の体の大きさは生育環境や遺伝的背景によって大きく変わります。しかし、生物の体の成長がどのように調節されて最終的な体の大きさが決定されるのかについては、いまだ不明な点が数多く残されています。

本コラムでは、最近筆者らがショウジョウバエを用いて明らかにした新規の成長制御因子"SDR"について紹介いたします。

ヒトと昆虫で共通の成長因子"インスリン様ペプチド"

全ての多細胞生物はたった1つの受精卵から発生を経て、栄養分を取り込みながら体細胞の数や体積を増加させ、ほぼ定められた体の大きさにまで成長します。例えば、我々ヒトは、成長期になると驚くほどの量の食事を取り、身長も急激に伸びます。同様に昆虫は、幼虫期には摂食と成長に特化していると言っても良いほど急激に体が成長します。ショウジョウバエの幼虫は、たった3日間の幼虫期の間に栄養依存的に約200倍も体が大きくなるのです。

食べたら成長する、これは当たり前の現象のようでいて、実は我々ヒトと昆虫で共通の重要な成長因子により厳密に調節されています。つまり、いくらたくさん餌を食べたところで、成長因子が働かなければ体や組織は成長しません。この、体の成長を調節する分泌性因子として最も良く知られているのがインスリン様ペプチドです。これは、血糖値調節で知られるインスリンに構造のよく似た内分泌ペプチドホルモン群の総称で、脊椎動物ではインスリンの他、成長疾患の原因遺伝子としても知られるインスリン様成長因子(IGF)が良く知られています。インスリン様ペプチドは昆虫を始めとする無脊椎動物にも広く存在しています。ショウジョウバエのインスリン様ペプチド(Dilp)は、主に脳内の特定の神経内分泌細胞から体液中に栄養依存的に分泌されます。分泌後、細胞膜上のインスリン様ペプチド受容体(InR)に結合し、インスリン/IGFシグナルを介して、体や組織の成長を制御します。つまり、生物がそれぞれ固有の体の大きさに正しく成長するためには、インスリン/IGFシグナルの正確な制御が不可欠であると言えます。

分泌型おとりインスリン受容体"SDR"の発見

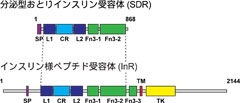

図1: SDRとインスリン様ペプチド受容体(InR)の構造

SDRには細胞膜貫通領域(TM)と細胞内チロシンリン酸基転移酵素領域(TK)を含む細胞内領域は存在しないが、細胞外領域の構造はインスリン様受容体と非常に良く似ている。

(クリックで拡大します)

では、分泌され、全身をめぐるインスリン様ペプチドの活性は、どのようにして制御されているのでしょうか。脊椎動物では、血中に分泌されたIGFにはIGF結合タンパク質(IGFBP)が結合することが知られています。IGFBPはIGFと結合し、IGFの安定性を変化させたり、受容体への結合を阻害したりすることで、細かなシグナルの調節に寄与しています。しかし、厳密な調整が要求されるインスリン/IGFシグナルの制御機構において、体液中のインスリン様ペプチドの活性を調節するような分子はこれまでIGFBP以外に見つかっていませんでした。

そこで我々は、体の成長制御に機能する新規分泌性因子を見つけるため、ショウジョウバエを用いて、特定の遺伝子の機能を低下させるRNAi法を用いたスクリーニングを行いました。体液中に分泌されうる分子をコードする遺伝子の発現をそれぞれRNAiにより低下させ、その体の大きさを網羅的に解析したのです。その結果、機能低下によって幼虫期の成長速度が早くなり、成虫になると顕著に体のサイズが大きくなる遺伝子CG3837を見出しました。この新規遺伝子は、インスリン様ペプチドを細胞膜上で受け止めるInRと構造が非常に良く似ていましたが、細胞膜貫通領域や細胞内領域を持たない分泌性と予想されるタンパク質でした(図1)。また、以降の機能解析で正規のインスリン受容体の「おとり(Decoy)」のような機能を有することが分かったことから、「分泌型おとりインスリン受容体(Secreted Decoy of InR:SDR)」と名付けました。

SDRは、体液中のDilpと直接結合して、体の成長を"負"に制御する

SDRは細胞膜貫通領域や細胞内領域を持たないため、細胞から体液中に放出される分泌性のタンパク質であることが予想されます。実際に、体液中からはSDRが多く検出されました。では、SDRはどこで産生され、体液中に分泌されるのでしょうか。SDRの発現解析を行ったところ、SDRは脳表層のグリア細胞において非常に高いレベルで発現しており、ここで産生されたSDRが主に体サイズの制御に機能することが明らかになりました。

では、SDRはどのような機構で体の成長を制御しているのでしょうか。SDRの機能をより詳細に解析するため、SDRを欠損させた変異体を作製して表現型を調べた結果、生存や生殖に問題はないものの、SDR欠損体は通常に比べ体重が約20%増加することが確認されました。それに対して、SDRを過剰発現させると、体重は約20%減少しました。また、SDR欠損体の体重増加は細胞数と細胞サイズの両方の増大によることが明らかになりました。これらの表現型は、これまでに報告されているDilpやインスリン/IGFシグナル関連因子の欠損個体または過剰発現個体の表現型と逆相関します。

そこで次に、SDRとインスリン/IGFシグナルとの関連を探りました。インスリン/IGFシグナルのON/OFFに応じて細胞内局在が変化するdFoxoを指標に、シグナルの状態を調べたところ、SDR欠損体ではシグナルが亢進し、反対に過剰発現体では抑制されることが明らかになりました。さらに、in vitroの結合実験から、SDRはいくつかのDilpと直接結合することが示されました。これらのことから、SDRは体液中でDilpと直接結合することで、本来のInRへの結合を阻害し、インスリン/IGFシグナルを抑制することが明らかになりました。

SDRは、成長と貯蔵栄養のバランスを取るために重要な因子

上述したように、SDR欠損変異体では、生存や生殖に問題はなく、体が大きくなる以外に特に顕著な変化は見られません。では、SDRの生理的な存在意義は何なのでしょうか。Dilpを含むインスリン/IGFシグナル関連分子の機能は、栄養状態の変化に影響されやすいことが知られています。そこで低栄養培地で飼育したハエを解析すると、予想に反して、SDRの発現・分泌に大きな変化は見られず、ほぼ一定であることがわかりました。しかし、SDR欠損体を低栄養培地で飼育すると、本来制限されるべき体の成長が抑制されず、半数以上が蛹期の途中で変態できずに死んでしまうことが分かりました。これは、SDR遺伝子の欠損により、栄養枯渇状態にも関わらず成長が促進されてしまい、変態するための栄養を貯蔵できなかったためだと考えられます。つまり、SDRは、栄養状態の変化に対して成長と栄養貯蔵のバランスを保つために必要な因子であると言えます。発生過程において、栄養状態が悪い環境においても成長を犠牲にして生存するためには、SDRによるインスリン/IGFシグナルの抑制機構が必要なのでしょう。

おわりに

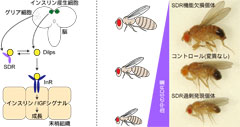

図2: SDRの作用機序の模式図とSDR変異体の表現型

(左) SDR(分泌型おとりインスリン受容体)の作用機序。グリア細胞から分泌されたSDRは、体液中でインスリン様ペプチド(Dilp)に直接結合し、細胞膜上にある本来のインスリン様ペプチド受容体(InR)への結合を阻害することで、体の成長を抑制する。

(右) SDR変異体の表現型。血中のSDR量に応じて体サイズが変化する。SDRを欠損させると体サイズが大きくなり、反対に過剰発現させると小さくなる。

(クリックで拡大します)

今回の研究から、SDRは体液中に分泌されたDilpと直接結合することでインスリンシグナルを抑制し、体の成長を負に制御することが明らかになりました(図2)。また、SDRは外環境の変化に応じて成長と代謝のバランスを最適化するのに重要であることが示唆されました。

正規の受容体の機能を抑制する“おとり受容体"の存在は、さまざまなシグナル伝達経路で知られていましたが、インスリン様ペプチドに対する“おとり受容体"の機能と重要性は、本研究において初めて示すことができました。最近の報告から、インスリンやインスリン様成長因子(IGF)などを含む脊椎動物のインスリン様ペプチドにも“おとり受容体"が存在する可能性が示唆されていることから、同様のメカニズムは我々ヒトでも働いているかもしれません。

参考文献

« ドーパミンが覚醒を誘導する回路を同定 ~睡眠と記憶の回路の分離~ | トピック一覧 | 子供とおばあちゃんが戦って巣を守るアブラムシ »

応用動物学/昆虫学最新トピック

プロの研究者でもまだ知らないような、出来たてホヤホヤの最新研究成果を分かりやすくお伝えします。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。