2013年02月01日掲載 【研究室紹介: 岡山大学大学院環境生命科学研究科・進化生態学研究室】

岡山大学大学院・環境生命科学研究科・進化生態学研究室です。本日は私たちの研究室で行われている研究についてご紹介させていただきます。

私たちの研究室では、さまざまな昆虫類を対象として研究をしています。例えば、貯穀害虫のコクヌストモドキやアズキゾウムシ、スジコナマダラメイガ、タバコシバンムシといったものから、カメムシ類や里山に棲息するコシビロダンゴムシ、市街地でごく普通に観られるオカダンゴムシなどなど。最近では、カエルもその仲間に加わりました。

こんなに沢山の動物を使って何をするのかと言えば、研究室名にもある通り"進化生態学"の研究をしています。沢山のテーマの中から一部を抜粋すると、「死に真似行動の進化」や「昆虫のパーソナリティー」、「性的対立」、「雄間闘争」、「ボルバキアに対する宿主昆虫の応答」、「昆虫の光応答を利用した防除」などを、バラエティに富んだ昆虫たちを使って解明しています。今回は、特に「死に真似行動の進化」と「半田山に棲息するコシビロダンゴムシ科」についてご紹介します。

「死に真似行動の進化」は、コクヌストモドキをモデル被食者として研究しました。まず、不動(死んだふり)時間の長い個体(L)と、短い個体(S)を選抜しそれらが遺伝的に固定された系統を作ります。仮想捕食者としてハエトリグモを想定し、L系統とS系統を同時に与えると、不動時間の長い個体の方がハエトリグモに捕食されにくいということがわかりました。つまり、死んだふりは捕食回避戦略の一つとして進化してきたわけです(詳しくは関連記事「死んだふりって役に立つんだ!」を参照)。

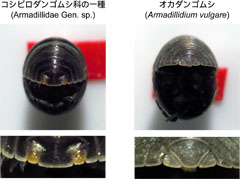

春夏秋冬、季節の彩りを魅せてくれる半田山を臨める位置に学生の居室は位置しています。この山は岡山大学の裏手にあり、アクセスが非常に容易で、沢山の人達が研究・演習を行っています。私たちもこの山を利用して、テーマの一つである日本在来種のコシビロダンゴムシについて研究しています。コシビロダンゴムシは、里山や森林環境に適応している為、乾燥しやすい土地では生きていけません。一方、市街地で良く見られるオカダンゴムシは外来種であり、江戸時代に日本へ持ち込まれたと考えられています。コシビロダンゴムシ科とオカダンゴムシを見分けるポイントは、尾節の形状にあります。尾節が“砂時計形"ならコシビロダンゴムシ科、"台形"ならオカダンゴムシです。

半田山に棲息するコシビロダンゴムシ科のダンゴムシは、少なくとも2種に分類出来ることがミトコンドリアDNA CO1領域と、核ゲノムの18S rDNA領域の解析からわかりました。形態の非常に似通った2種ですが、分子生物学的手法を用いれば容易に分類することが可能です。さらに、前肢の形態観察から、前肢の棘の本数でも2種を分類出来るだろうということが明らかになってきています。現在、これらのニッチが同一のものなのか、さらに2種が交雑することは無いのかに焦点を当てて研究を進めています。

宮竹貴久教授から提示されたもの以外で、自身のやりたいテーマや材料があればそれを研究することも可能です。一例ですが、クワガタムシを材料にしたいという学生が新たに来年度から研究を始めます。多彩な材料と研究テーマに囲まれたこの研究室に、興味のある方は一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

« 研究室紹介: 京都大学大学院理学研究科・動物生態学研究室 | コラム一覧 | 飛ばないテントウムシでアブラムシを防除する » « 研究室紹介: 東京大学大学院農学生命科学研究科・昆虫遺伝研究室 | コラム一覧 | 研究室紹介: 京都大学大学院 人間・環境学研究科・加藤真研究室 »

応用動物学/応用昆虫学コラム

応用動物学/応用昆虫学の分野でいま注目されている研究成果を、第一線で活躍している研究者が解説します。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。