2010年12月02日掲載 【死んだふりって役に立つんだ!】

Q) 昆虫を捕まえようとすると、葉っぱから地面に落ちて急に動かなくなってしまい、死んだようになってしまうことがあります。虫が見せるこのような「死んだふり」って役に立つのでしょうか?

A) クマに出会ったら死んだふりをしたら助かるって本当? クマの専門家に言わせると、クマに出会ったら死んだふりは基本してはいけないそうです。クマは好奇心が強い動物なので、動かない獲物の匂いをかいで爪で引っかいたりするそうです。クマの爪で自分の肉を少々えぐられても死んだふりをし続けられる度胸があなたにありますか? 大抵のヒトはないでしょう。専門家にお聞きすると、もし不幸にしてクマに出会ってしまったら、そのクマの目を睨み付けながら、一歩ずつ、一歩ずつ、後ずさりし、完全に逃げられると思う距離まで離れられたら、きびすを返して一目散に走って逃げるのが良いとのことでした。

さて、虫の「死んだふり」って役に立つの? 良く聞かれる質問です。みなさんは動き回る虫を捕まえようとした瞬間。その虫はフリーズして動かなくなってしまったこと。葉っぱや枝にとまる虫を捕まえようとしたその刹那、虫は落下してどこにいったかわからなくなってしまった。よく探すと土や落ち葉に色彩がとても似たその虫は、実は地上で動かなくなったままじっとしていた。などなど。昆虫採集の経験がある人ならそんな思い出は多いのではないでしょうか? 突然、虫が動かなくなってしまう不動行動は、『死んだふり』『死にまね』とか『擬死』と呼ばれます。

『死んだふり』は、ほ乳類、鳥類、両生類、魚類、は虫類、甲殻類、ダニや昆虫など多くの動物で観察されます。ですが本当にそれが生存に役立っているのかはよく分かっていませんでした。そこで私は、死にまねが本当に生存に役に立っているのか確かめてみたいと思いました。10年ほども前のことです。また虫がどれほどの時間、死にまねをし続けるのかにも興味を持ちました。少しずつ研究を続けてきた末、死にまねの持続時間は虫の脳のなかで発現し活動性を左右するドーパミンという物質によって支配されることがわかりました。ドーパミンは私たち人の脳でも発現し、動作や感情を制御する神経伝達物質として働いていていますね。私たちはまた、生物が敵に襲われたときに、飛んで逃げるという動作と、落下して動かなくなるという行動が遺伝によって決まるかどうかも調べました。さらに、死にまねが隣人を犠牲にして自分だけ生き残ることができる利己的な行動として進化したのではないか、という大胆な仮説にもたどりつきました。

今日のコラムでは、まず虫の擬死行動に関するこれまでの知見を述べ、そのあと実験によって明らかにした死にまねの適応的な意味とその制御メカニズムについて書いてみます。

では、まず死にまね研究の歴史についてお話しましょう。昆虫の死にまね行動を最初に文章に残したのはファーブルさんだと思います。彼はゴミムシダマシを用いた簡単な実験を行い、死にまねが生存には役だっていないだろうと昆虫記のなかで書いています。死にまねを対捕食者防衛のための戦略と位置づけて記述したのはエドムンズさんです。彼は、緑色のバッタが緑の葉っぱにとまると見つけにくいといった擬態のように、敵に襲われようが襲われまいが、生まれた時から身につけている防衛形質を一次防衛と定義しました。そして敵前逃亡、反撃や死にまねなど敵に襲われてから初めて発現する防衛形質を二次防衛と定義しました。1970年代以降には神経生理学的に死にまねを解析する研究者が登場しました。彼ら神経生理学者は、突然、動かなくなるという反応が、どのような刺激によって引き起こされ、どのような要因によって解除されるのか、不動時の筋収縮や刺激受容体や神経回路について興味を持ちました。しかし、死にまねが本当に生存に役だっているのか? 死にまねが虫の生き方にどのような影響を及ぼすのか? 進化生態学的な視点から昆虫の死にまねの意味について検証されませんでした。2004年に出版された対捕食者戦略の教科書にも「不動や死にまねといった突然動かなくなる生物の反応の研究は21世紀の現代生物科学からまったく無視された課題として残されている」と書かれています。

では、死にまねは適応的なのでしょうか? 適応的とはどういうことでしょうか? ある形質が自然選択によって進化するかどうかは3つの要因によって決まります。(1) 変異: その形質に個体間でばらつきがあるか? (2) 選択: その形質を持つ個体が生存あるいは繁殖の上で、持たない個体に比べて有利か? (3) 遺伝: その形質が遺伝するか? 米・小麦類の害虫であるコクヌストモドキでは、この3つの要因のうち、死にまねの持続時間が採集地域によって異なります。つまり(1) 個体変異のあることはすでに明らかにされていました。そこで私たちでは、このコクヌストモドキを用いて、毎世代50個体の雌雄に刺激を与え、どれだけ擬死するかストップウオッチで計測しました。そして、もっとも死にまね時間の長い10個体の雌雄と、もっとも短い10個体の雌雄を選び、次世代の親として繁殖させました。つまり死にまね時間の長短を選抜育種したのです。この作業を10世代以上繰り返した結果、刺激に反応して20分以上も死にまねを行う集団(以後、L系統と呼ぶ)と、どれだけ刺激を加えても決して死にまねを行わない集団(以後、S系統と呼ぶ)を作ることに成功しました。この結果は上述した要因のうち、(2) 死にまね時間は遺伝することを示しています。あとは、(3) 死にまねをする集団の個体が、死にまねをしない集団の個体よりも、敵に襲われたときに生存率が高いことを示せば、自然選択の3つの要因が満たされ、死にまねという行動が、野外で選択圧にさらされたときに実際に進化する形質であると言えます。

コクヌストモドキが生息している米蔵や小麦の貯蔵倉庫には、かならずと言ってよいほどハエトリグモが共存しています。いろいろなハエトリグモの食性を調べた結果、アダンソンハエトリグモと名付けられたクモが、コクヌストモドキをよく食し、しかも西日本では貯蔵倉庫に多く生息することがわかりました。そこで、シャーレのなかにS系統、もしくはL系統のコクヌストモドキをアダンソンハエトリグモといっしょに入れ、捕食行動を観察しました。長い時間死んだふりをするL系統の甲虫は、クモに襲われると不動のポーズを取り、動かなくなました(図1)。クモは動かないので、エサではないと思い、他の動く物体に気をとられ、結局L系統の個体はクモに食べられません。一方、S系統の甲虫は、クモに襲われても動きまわりますので、クモはエサだと思い、何度も攻撃し高い頻度で食べられてしまいました。この実験によって、死にまねという行為が確かに生存の上で役に立っていることが検証されました。

虫によって、死んだふりからすぐに目覚めるものと、なかなか目覚めの悪いものがいます。死にまね持続時間を決めるものは何なのでしょうか? 死にまね時間を育種している最中に、L系統の虫はS系統に比べ普段から少し動きが鈍いことに気が付きました。そこでシャーレに入れた昆虫の歩行軌跡を自動追跡し、両系統の歩行活動量を比較しました。その結果、S系統はL系統に比べて、歩行活動量が著しく高いことが明らかとなりました。L系統ではなんと幼虫も刺激に対して直立不動のポーズを示したのです。選択したのは成虫の擬死時間だというのに。この事実は、昆虫の体内で発現している何らかの生体物質の量が2つの系統で異なっている可能性を示唆しています。そこで生物の活動を支配する神経伝達物質であるドーパミン、オクトパミン、セロトニンやチラミンといった生体アミンを、L系統の成虫の腹部に注射しました。その結果、ドーパミンを注射した個体では死にまねから回復する時間が著しく短くなることがわかりました。昆虫の脳の生体アミン類を研究している金沢工業大の佐々木謙博士に共同研究のお願いをして、体長がわずか3mm程度しかないコクヌストモドキの脳を摘出して、S系統とL系統の脳内のドーパミンの量を測定してもらいました。その結果、死にまねをしないS系統では、長い時間死にまねをするL系統に比べ、著しく多い量のドーパミンが存在していることがわかりました。さらにドーパミンの作用を活性化させるカフェインを飲ませたL系統の成虫では死にまね時間が短縮すること、オクトパミン、チラミン、セロトニンの発現量はS系統とL系統で異ならないことから、死にまねの持続時間を制御している生体物質がドーパミンであることがわかったのです。

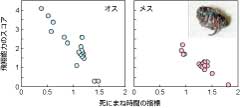

昆虫採集が好きな人からこんな話を聞いたことがあります。「枝で休んでいる虫を捕まえようとすると、ボトッと地面に落ちてしまう虫と、飛んで逃げてしまう虫がいる。上手く飛べない虫は落下するのかも知れない」。なるほど。同じ種類の虫についても、同様のことが言えるのでしょうか? つまり、個体には二通りの生き方があって、敵に襲われたときに上手く飛べる個体は飛翔して逃げ、上手く飛べない個体は枝から落下したほうが得、ということがあるのでしょうか? もしそのような二通りの生き方があるのならば、それは遺伝的に決まっているのでしょうか? 不思議に思ったら試してみるのが一番です。そこでコクヌストモドキで試したような育種実験を、今度は死にまね時間の長さと、飛翔能力の程度のそれぞれに対して、別個に育種する実験を行ってみました。コクヌストモドキは、ほとんど飛ばないので、この実験には飛翔も死にまねもするアズキゾウムシという昆虫を使いました。さて、よく飛べるアズキゾウムシと飛べないアズキゾウムシを10世代のあいだ育種してみると、飛べなくなった集団では擬死時間が長くなり、良く飛ぶようになった集団は擬死しなくなりました。反対に長いあいだ死にまねするように選抜した系統は飛べなくなり、擬死しなくなった系統の飛翔能力は高くなったのです。この結果は、よく飛べるという形質とよく死にまねをするという2つの形質がトレードオフの関係にあることを示しています。そしてこのトレードオフには遺伝的基盤があるということになります。飛翔と擬死のトレードオフは、野外でも実際に見られるのでしょうか? 私たちは、野外から21のアズキゾウムシの系統を採集あるいは収集し、すべての集団について、それぞれ飛翔能力と擬死時間を計測してみました。その結果、この2つの形質は、集団レベルでも実に綺麗な負の相関を示すことがわかりました。つまり、良く飛ぶゾウムシの集団はほとんど死にまねをせず、飛べないゾウムシの集団では擬死時間が長かったのです。

次に、死にまねは、誰に対して有効なのか? について考えてみたいと思います。上述したコクヌストモドキの死にまねは、ハエトリグモの捕食を回避して生き延びるのに役立っていました。しかし死にまねが有効なのは捕食者だけではありません。驚くべきことに、捕食性クモの一種のオスは、同種のメスに食べられないようにメスが近づいてきたときに死んだふりをします。また社会性昆虫では同種の同じ巣内の他個体アリの攻撃を回避するために擬死する種もいます。捕食者が襲ってきたときにエサ動物が動かなくなる「不動」の意味についてもいくつか仮説が提唱されています。例えば、捕食者は死んだものを食べると病気感染などのリスクがあるなら、動かないものを食べないことは理にかなっています。この場合、エサは捕食者に「死んでいるよ」というニセの信号を送ることに成功していると言えます。一方、動くエサに反応する捕食者に対しては、動かないことで捕食者の興味を失わせます。またカエルに食べられたトゲヒシバッタはトゲトゲの付いた脚を垂直に立ててカエルに飲み込まれにくくしているという実証もあります。一言に、死にまね と言っても、本当に捕食者がエサを死んだものとして認識しているのか、それとも動かないことが重要なのか、ヒシバッタのように不動化して体を硬直させることで物理的に敵に飲み込まれにくくしているなど、その様式によって、「不動」とか「死にまね」とかいう言葉は使い分けるべきでしょう。また最近では、ある個体が死にまねすることで、その個体の近くで動いている他個体に捕食者の注意が振り向けられることになり、その結果、動かない個体が助かるという仮説が検証されました。そうであるなら、死にまねは隣人を犠牲にして自分だけ助かることができる利己的な行動だとも言えるでしょう。隣人が同種である必要はありません。貯穀類の倉庫の隅にふき溜まった小麦粉上での捕食者と被食者の関係を考えてみましょう。捕食者であるサシガメやハエトリグモのエサになるのは、コクヌストモドキだけではありません。ゴミムシダマシの幼虫や、メイガの成虫や幼虫や、カツオブシムシなど実にたくさんの種類のエサ昆虫が、そこでうようよ暮らしています。近くにいる別の種類の個体が、動いてくれたために、捕食者の注意が自分から逸れ、死にまねした個体が結果的に助かることもあるでしょう。単独でいるより、ちょろちょろと動いて捕食者の注意を弾きつけてくれる他のエサ個体といっしょに暮らすほうが、死にまねする個体はより生き残る確率が高まるかも知れません。こうやって、利己的な死にまねをする個体が、集団に入り込むことで、エサ生物の群れサイズはさらに大きくなるのかも知れないと考えています。

死にまねの研究はストップウォッチがひとつあれば実験が可能です。最近はとても安価なストップウォッチも市場に出回っていますので、夏休みの宿題のテーマなどにも簡単に実験できて、面白いかも知れませんね。さて、君の好きな、クワガタムシはどのくらいの間、死んだふりをするのでしょうか?

応用動物学/応用昆虫学コラム

応用動物学/応用昆虫学の分野でいま注目されている研究成果を、第一線で活躍している研究者が解説します。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。