2010年12月01日掲載 【アリと共に生きるチョウ】

シジミチョウの中にはアリの巣の中で生活するという、変わった生き方をしているものがいます。最近の研究からシジミチョウは、様々な方法を駆使してアリの巣に入り込み、世話をしてもらっている事がわかってきました。今回はクロシジミの幼虫がどのようにアリを「騙して」いるのか、そのメカニズムを紹介したいと思います。

シジミチョウ -アリと共生するチョウ-

庭先で飛ぶ小さなチョウ。皆さんが最もよく目にするのはシジミチョウの仲間かもしれません。シジミチョウ科は世界で約6,000種いると言われていて、チョウの仲間の約半数を占めるとても大きなグループです。一見目立った特徴も無く、地味な印象かもしれませんが、実は非常にユニークな生活をする“変わった"生き物なのです。その秘密は幼虫の時期にあります。シジミチョウの幼虫の多くはアリと共生するのです。幼虫は蜜腺から糖とアミノ酸に富んだ蜜を分泌してアリにあたえます。アリはその蜜をもらう代わりに天敵からシジミチョウを守ってあげているのです。このような関係はシジミチョウもアリも利益を得るので相利共生と呼ばれています(写真1)。しかし、シジミチョウとアリの関係は相利共生だけではありません。シジミチョウの中には、一生の大半をアリの巣の中で過ごす種がいるのです。巣内ではアリの幼虫を捕食するなど、コロニー内の資源を横取りするため、アリにとって利益はありません。このようなシジミチョウはアリに寄生しているといえます。日本ではゴマシジミ、オオゴマシジミ、キマダラルリツバメ、クロシジミの4種がアリに寄生するシジミチョウとして知られています。アリの巣内で共に生きる、この奇妙な生活史はどのようにして成り立っているのでしょうか?今回はクロオオアリの巣内で生活するクロシジミに焦点をあてて、最近の研究を紹介したいと思います。

アリに育てられるチョウ

クロシジミはクロオオアリの巣の中で成長するシジミチョウです。皆さんもテレビや本でその奇妙な生活ぶりを見聞きした事があるかもしれません。クロシジミはいわゆる里山といわれる環境に生息するのですが、近年急激にその数を減らしつつあります。その原因の一つと考えられるのが、クロオオアリとの複雑で親密すぎる関係です。

8月、クロシジミ(写真2)はコナラやクリ、ススキなどの植物に卵を産みます。これらの植物にはアブラムシが集まっていてそこにはクロオオアリがアブラムシの甘露を求めて集まっています。クロシジミの幼虫は3齢になるまでそのアブラムシの甘露を主な栄養源として成長します。しかし、3齢になると、幼虫は背側の蜜腺から蜜を分泌し始めます。この蜜には主に糖の一種であるトレハロースとアミノ酸の一種であるグリシンが含まれています。この組み合わせはクロオオアリの味覚感覚に特異的に作用して、摂食応答を増大させる事が解っています。つまり、クロオオアリはこの蜜が大好きというわけです。クロシジミ幼虫を触角でたたいてしきりに蜜を要求するようになります。そして、クロオオアリはそのクロシジミ幼虫を自分の巣の中へと運びいれてしまうのです。このときクロシジミはアリの匂いを真似てアリに擬態していると考えられていますが、その詳細は現在でも解っていません。幼虫は約10ヶ月間巣の中で過ごし、冬も明け、春になると巣の入り口付近で蛹化し、羽化後して巣の外へと出ていくのです。夏に巣へと運ばれたときには体長5mmほどのクロシジミ幼虫も、春には約2cmまでに成長します(写真3)。クロシジミはアリの巣の中でいったい何を食べて成長しているのでしょうか?実はクロシジミの幼虫は巣の中で、働きアリから直接口移しで餌をもらっているのです。さらには、体を掃除してもらい、糞の処理までしてもらうなど、働きアリから手厚い世話を受けて成長していきます。ではなぜアリには似ても似つかないクロシジミの幼虫を、働きアリは世話するのでしょうか?

匂いでアリに化ける

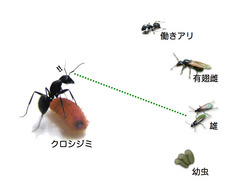

本題の前に、シジミチョウの共生相手であるアリがどんな昆虫なのか、簡単に紹介したいと思います。ハチやシロアリと同じ社会性昆虫として知られるアリは、コロニーと呼ばれる血縁集団で生活しています。コロニーは土中や朽木中に作られる巣で生活します。コロニーには女王、働きアリ、幼虫、生殖虫(有翅雌・雄)など、さまざまな階級の個体がいて、女王が産んだ子供を働きアリたちが世話して次世代の女王や雄を育てています。このような統率された社会的な営みは主に化学物質を介したコミュニケーションをもとに成立していると考えられています。働きアリは体表面に存在する化学物質をたよりに巣仲間の状態を認識して、部外者には攻撃し、世話が必要な個体には給餌やグルーミング等の世話をすると考えられています。

つまり、アリの社会は閉鎖的でクロシジミのような部外者が入り込む余地はないはずなのです。チョウの幼虫がアリの巣に入ればたちまち攻撃され、餌にされてしまいます。ではクロシジミはなぜクロオオアリの巣内で生活できるのでしょう?コロニーの資源を搾取するクロシジミは、クロオオアリにとっては好ましくない相手です。クロシジミを積極的に迎え入れているとは思われません。一方で、視覚ではなく化学物質をたよりに匂いで相手を認識するというアリ社会の「ルール」を利用してしまえば、クロシジミはアリの巣に入り込むことができそうです。アリの幼虫や生殖虫などの世話を受ける階級と同じ体表化学物質を身にまとい、化学的に「擬態」してしまえば、クロシジミはアリの巣の中で世話を受けながら生活する事が可能なのではないか?と考えました。

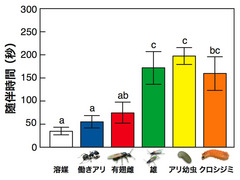

まず、働きアリは匂いをたよりに階級を認識しているのか?を調べました。クロオオアリのさまざまな階級個体(働きアリ、幼虫、有翅雌、雄)とクロシジミ幼虫の体表成分を有機溶媒で抽出し、それをガラスダミーに塗布して働きアリに提示してみました。すると、働きアリは幼虫、雄そしてクロシジミ幼虫の体表成分を塗布したガラスダミーに強い興味を示し、ガラスビーズに随伴したりグルーミングをしたりする行動が見られました(図1)。働きアリは体表の匂いたよりにアリの幼虫や生殖虫を認識し、世話を行っている事がわかります。ではクロシジミの体表成分に随伴するのはなぜなのでしょうか?もし、アリに擬態しているのであればクロシジミの体表成分はクロオオアリとそっくりなのではないかと考えられます。そこで、クロシジミ幼虫とクロオオアリの体表成分をガスクロマトグラフィー・質量分析装置を使って分離・同定し、比較してみました。すると、クロシジミ幼虫の体表成分はクロオオアリとほぼ同じ炭化水素とよばれる成分の混合物で構成されていることがわかりました。さらに、クロシジミ幼虫の体表炭化水素組成比をクロオオアリと比較してみると、働きアリやアリの幼虫とは異なり、雄にとてもよく似ていることがわかりました。クロオオアリの雄は巣内で特に働く事はなく、働きアリから餌をもらって過ごします。これらのことから、クロシジミ幼虫は巣内でアリの雄に化学的に擬態することで、アリからの世話を受けているのだと考えられます(図2)。

おわりに

クロシジミがアリの巣の中でどのようにして働きアリから世話を受けているのか、その仕組みを紹介してきました。しかし、クロシジミの生活を見ているとまだまだ謎がたくさんあります。例えば、アリはなぜクロシジミを巣の中へと運び込むのか?はとても不思議です。近年、クロシジミと同じようにアリの巣の中で生活するゴマシジミの仲間はアリの幼虫に擬態することで宿主であるクシケアリの仲間に巣へと運ばれる事が明らかにされました。しかしクロシジミとゴマシジミではアリとの出会い方やその頻度など、異なる点が多々見られます。果たしてクロシジミも巣に運ばれるときはアリの幼虫に擬態しているのでしょうか?

今後もクロシジミの様々な謎を解くために研究を進めていきたいと思っています。

参考文献

- Hojo MK, Wada-Katsumata A, Ozaki M, Yamaguchi S, Yamaoka R. (2008) Gustatory synergism in ants mediates a species-specific symbiosis with lycaenid butterflies. J. Comp. Physiol. A 194: 1043-1052.

- Hojo MK, Wada-Katsumata A, Akino T, Yamaguchi S, Ozaki M, Yamaoka R. (2009) Chemical disguise as particular caste of the host ants in the ant parasitic inquiline, Niphanda fusca (Lepidoptera: Lycaenidae). Proc. R. Soc. B 276: 551-558.

- 山口 進 (1988) 五麗蝶譜. 講談社,東京.

応用動物学/応用昆虫学コラム

応用動物学/応用昆虫学の分野でいま注目されている研究成果を、第一線で活躍している研究者が解説します。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。