2012年10月16日掲載 【カイコの変異体から分かったショウジョウバエの眼が黒くない理由】

昆虫の中でも、チョウやトンボなど、カラフルな種は一般の人にも人気がありますが、昆虫に色がつく仕組みについてはまだまだ不明な点が多く残されています。幅広い昆虫に存在する主要な色素の1つとして、アカトンボやドクチョウなどの赤い色で有名なオモクローム系色素が挙げられます。オモクローム系色素は、ショウジョウバエの赤い複眼など、ほとんどの昆虫の眼の色としても使われています。オモクローム系色素の合成経路については、ショウジョウバエの眼の色の変異体の研究から前半の部分についてのみ解明されていました。今回、筆者らは、カイコの眼と卵の色の変異体「赤卵」の原因遺伝子を探索し、その正体が、オモクローム系色素の合成の後半に働く新規なトランスポーター遺伝子であることを明らかにしました。

カイコの赤卵変異体の原因遺伝子の同定

カイコの野生型の卵は濃い紫色、眼は黒色で(図1上)、その色は主に「オミン」とよばれる紫色のオモクローム系色素に起因しています。しかし、赤卵変異体は、色素合成の途中までは正常ですが、最終的な「オミン」色素が合成されず、眼と卵が赤くなります(川瀬ら、1954)(図1下)。そこで、筆者らは、赤卵変異体でどんな遺伝子に異常があるかを調べるため、ポジショナルクローニング法を用いて、責任領域を202kbに絞り込みました。その中にあった6つの遺伝子のうち、1つの新規のトランスポーター(膜タンパク質)遺伝子のみ、卵の着色する時期と遺伝子の発現する時期が一致していました。そこで、野生型と赤卵変異体で詳しく調べたところ、赤卵変異体では膜貫通ドメインが破壊されていることが判明しました。さらに、卵が産まれた直後にRNAi法を用いて機能抑制を行ったところ、卵の色が赤卵と同じ色になったため、この遺伝子が原因遺伝子であることが証明されました(Osanai-Futahashi et al. 2012)。

赤卵遺伝子は幅広い昆虫でオミン色素の合成に寄与している

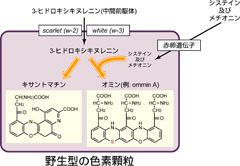

図2: カイコの卵のオモクローム系色素合成のモデル図(野生型)

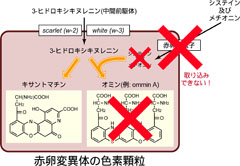

これまで、オモクローム系色素の合成では、scarletとwhiteの二種類のタンパク質から構成されるトランスポーター(膜輸送体)を介して、卵や複眼の色素顆粒に3-ヒドロキシキヌレニンが取り込まれ、キサントマチンやオミンなどの最終的な色素産物に変換されることが分かっていた。オミンの合成には3-ヒドロキシキヌレニンのほかにシステインもしくはメチオニンが必要であると過去に報告されていたが、今回オミンを合成できない赤卵変異体の原因遺伝子が、小さい分子を輸送するMajor Facilitator Superfamily typeのトランスポーターであったことから、赤卵遺伝子がこれらのアミノ酸の取り込みを行っている可能性が考えられた(図3参照)。

(クリックで拡大します)

赤卵の原因遺伝子であるこのトランスポーターは、何をしているのでしょうか?この遺伝子はアミノ酸など小さい分子を輸送するMajor Facilitator Superfamilyに属していました。オモクローム系色素の合成には、中間前駆体の3-ヒドロキシキヌレニンの合成とその色素顆粒への取り込みが必要ですが、オミン合成では、この他に、システインもしくはメチオニンが必要であることが報告されていました(Linzen 1974)。このことから、色素顆粒にこれらのアミノ酸を取り込むという役割を担っていることが推定されます(図2/図3)。

数十年前に行われた、昆虫の眼の色素の生化学的解析から、オミンがほとんどの昆虫の眼に存在すると報告されています(Linzen 1974)。そこで、筆者らは、モデル甲虫であるコクヌストモドキでも、赤卵遺伝子のオーソログをRNAiで抑制したところ、眼の色が正常な黒色ではなく薄い茶色になることが分かりました。この結果から、赤卵遺伝子が昆虫の眼色において普遍的な役割を持っていることが考えられました。

ショウジョウバエの眼が赤いのは赤卵遺伝子がないから?

図3: 赤卵変異体における蚕の卵のオモクローム系色素合成のモデル図

赤卵変異体では、原因遺伝子の膜貫通ドメインが破壊されているため、オミン合成に必要なシステイン・メチオニンが取り込めなくなったと考えられる。

(クリックで拡大します)

データーベース解析から、現在ゲノムが解読されているほとんどの昆虫で赤卵遺伝子のオーソログが見つかりましたが、ショウジョウバエ12種のゲノムには存在しませんでした。過去の文献には、「ショウジョウバエなど一部の双翅目(ハエ)の眼にはオミンが存在しない」と記載されています。確かにハエの眼は赤く、赤卵と似ています。ハエは、赤卵遺伝子を失ったことにより、眼が赤くなったのかもしれません。

赤卵遺伝子の応用への展望

現在、カイコは、伝統的な遺伝学や生理学の研究に加えて、遺伝子組換え技術を用いて、遺伝子機能解析や、医療などに役立つ有用物質の生産に向けた研究が近年盛んに進められています。遺伝子組換えカイコを作出、飼育する際には、胚・幼虫・成虫の眼で蛍光タンパク質を発現させる「マーカー遺伝子」を用いて組換え体を選別しています。しかしこの作業には、高価な蛍光顕微鏡が必要で、加えて、胚(卵)で判別可能な時期は2日間しかないことから、卵の色の変化を肉眼で判別できるような遺伝子組換えマーカーの開発が切望されていました。赤卵変異体の卵の色は非常に分かりやすいため、今回の発見が、肉眼で簡単に遺伝子組換えカイコを判別できるマーカーの開発につながることが期待されます。

参考文献・サイト

- 該当記事のプレスリリース(農業生物資源研究所)

- 川瀬茂實・有賀久雄 (1954) 家蚕の卵及び複眼の色素に関する遺伝生化学的研究. 遺伝学雑誌 29(3): 114-122

- Linzen B. (1974) The tryptophan-ommochrome pathway in insects. Adv. Insect Physiol. 10: 117-246

- Osanai-Futahashi M, Tatematsu K, Yamamoto K, Narukawa J, Uchino K, Kayukawa T, Shinoda T, Banno Y, Tamura T, Sezutsu H. (2012) Identification of the Bombyx red egg gene reveals the involvement of a novel transporter family gene in the late steps of the insect ommochrome biosynthesis pathway. J. Biol. Chem. 287: 17706-17714

応用動物学/昆虫学最新トピック

プロの研究者でもまだ知らないような、出来たてホヤホヤの最新研究成果を分かりやすくお伝えします。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。