2012年10月09日掲載 【「赤とんぼ」が赤くなる仕組み】

童謡「赤とんぼ」は、日本人なら誰でも口ずさめる歌の一つでしょう。空を群れ飛ぶ「赤とんぼ」は、秋の訪れをつげる風物詩としても日本人に親しまれてきました。「赤とんぼ」というと、一般的には秋によく見られるアキアカネなど、アカネ属に含まれるトンボを指すことが多いですが、夏によく見られる「ショウジョウトンボ」など赤いトンボ全般を含む場合もあります。赤くなるトンボの共通点としては、成虫が成熟するに伴って体色が黄色から赤色へと変化することが挙げられます(図1, 尾園・川島・二橋, 2012)。このような劇的な色の変化は、通常はオスにだけ見られ、メスは生涯黄色っぽい色をしていることが多いです。オスとメスの色の違いは、繁殖行動や縄張り活動の際に重要であると考えられています(二橋, 2010)。

それでは、「赤とんぼ」の色は、どのようなメカニズムで変化しているのでしょうか。

実は、そもそも「赤とんぼ」の赤色の正体が、これまで分かっていなかったのです。筆者らは、「赤とんぼ」の色素を分析した結果、黄色も赤色も同じ「オモクローム系色素」であることを発見しました。

それでは同じ色素なのに、どうして色が違うのでしょうか。

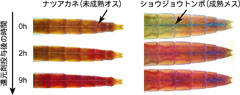

解析の結果、「オモクローム系色素」には黄色の「酸化型」と、赤色の「還元型」があり、酸化還元反応によって色が可逆的に変化することが分かりました。また、「赤とんぼ」から色素を抽出して電流を測定した結果、真っ赤になった成熟のオスのみで「還元型」の色素の割合が顕著に高くなっていることが分かりました。「オモクローム系色素」は、ビタミンCなどの「還元剤」によって強制的に「還元型」に変化させることができます。そこで、赤くなる前の若いオスや、通常は赤くならないメスにビタミンCを注射したところ、どちらも成熟したオスのように赤く変化してしまうことも分かりました(図2, Futahashi et al., 2012)。

図2: 還元剤(ビタミンC)の投与によるナツアカネの未成熟のオス(左)とショウジョウトンボの成熟メス(右)の人為的な体色変化。還元剤を注射した場所を矢印で示した。(Futahashi et al., 2012を改変)

(クリックで拡大します)

つまり、「赤とんぼ」は、同じ色素の酸化還元状態を変化させることで、体色を大きく変化させていたのです。体色を変化させる動物は、カメレオンの保護色やベニザケの婚姻色、アゲハの幼虫の擬態紋様の切り替え(詳しくは「アゲハ幼虫の紋様の切り替えは幼若ホルモンによって制御されていた」を参照)など、多くの例が知られていましたが、それらは色素の合成や分解、色素の局在変化、餌からの色素の取り込みによるものであることが知られていました。今回の「赤とんぼ」の例は、これまで動物からは知られていなかった体色変化機構でした。面白いことに、真っ赤になった「赤とんぼ」は、「還元型」の色素が蓄積していることによって、ビタミンCのような抗酸化能を持つことも分かりました。この結果は、体色変化が雌雄の認識に重要であるだけでなく、成熟したオスが日向で縄張りを作る際に紫外線からの酸化ストレスを軽減するなど別の機能も担っている可能性があることを示しています。日本人に古くから親しまれてきた「赤とんぼ」ですが、身近な昆虫にもまだまだ不明な点が多く残されているものですね。

ここでの内容について、さらに詳しく知りたい方は、以下の文献をご参照ください。

参考文献

- Futahashi R., Kurita R., Mano H., Fukatsu T. (2012) Redox alters yellow dragonflies into red. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109(31): 12626-12631

- 該当記事のプレスリリース(産業技術総合研究所)

- 該当記事のScientific Americanによる紹介 "Male Dragonflies Color Shift via Simple Chemical Reaction"

- 二橋 亮 (2010) トンボにおける色と模様の進化. 生物科学, 62(1): 9-18

- 尾園 暁・川島逸郎・二橋 亮 (2012) 『ネイチャーガイド 日本のトンボ』 532pp. 文一総合出版

« たった1つの酵素のわずかな違いが、ショウジョウバエの生活史を変化させた | トピック一覧 | カイコの変異体から分かったショウジョウバエの眼が黒くない理由 »

応用動物学/昆虫学最新トピック

プロの研究者でもまだ知らないような、出来たてホヤホヤの最新研究成果を分かりやすくお伝えします。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。