2015年04月09日掲載 【リュウキュウクロコガネのフェロモンと「怠けメス」】

メスフェロモンに誘引されて勢いよく飛んできたリュウキュウクロコガネのオスは、メスの背にダイレクトに着地し、交尾します。一方、集合してオスを待つメスの中には、全くフェロモンを出さない「怠けメス」も混じっています。なぜなのでしょうか。フェロモンを塗布したダミー(綿球)をこのコガネムシ発生地にセットすると、メスと同じようにオスを引き寄せ着地させることができます。この実験の結果から、オスがなぜメスに着地できるのか、そして集合に怠けメスが混じっている理由、メスが集合する性質が進化した理由を考えます。

宮古島の西平安名岬は夕日が美しい景勝地です。6月頃、この岬に群生するクサトベラの上に、リュウキュウクロコガネ(以下クロコガネ)が集合を作ります。夕方早めに集合している個体のほとんどはメスで、その多くは腹部の末端に風船のようなものをふくらませています。これはフェロモン腺で、ここからフェロモン(アントラニル酸)が放出されているのです。やがて風下からフェロモンに誘引されたオスが飛んできて、メスの背中に見事に着地し、交尾を始めます。日没頃にはオスの飛来は終了しますが、この時間帯になっても、交尾中のペアをよそ目に、未だにオスを獲得していない単独のメスがたくさん見つかります。集合内で見かけ上メスが余るため、オス獲得をめぐってメスが競争しているとも考えられます。

そもそもクロコガネのメスはなぜ集合してオスを呼び込むのでしょうか。フェロモンの作用、オスのメスへの定位システム、個体間の相互作用についての研究を通して答えを探ってみることにします。

メスもオスも両方誘引するメスフェロモン

クロコガネのメスのフェロモン成分であるアントラニル酸には、オスだけではなくメスをも誘引する効果があります。つまりアントラニル酸は、オスには性誘引物質(sex attractant)として機能し、メスには集合フェロモン(aggregation pheromone)として働くのです。ただし、メスはオスのように他メスの背中に直接着地するのではなく、間隔をあけてぱらぱらと食草上に着地していきます。その結果、メスは比較的緩やかな集合を形成することになります。

ところでメス集合中の個々のメスが放出するフェロモンの量のばらつきは大変大きいことが分かっています。すなわち、フェロモンを多量に放出しているメス、少量放出のメス、全く出していない個体が存在するのです。彼らは常に漫然と集合しているわけではなく、毎日新しく集まっては交尾し、また解散します。わざわざ交尾のために集まっているように見える集合の中に、フェロモンを放出しない、オスを獲得する気のなさそうな「怠けメス」がなぜ存在するのか不思議です。

オスはなぜピタリとメスに止まれるのか

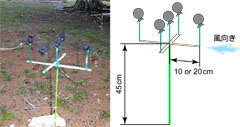

図2: フェロモン処理を施した白綿球ではなく、隣に設置した無処理の黒綿球に着地するオス。2球間の距離を広げると、黒綿球への着地は減少する。

(クリックで拡大します)(動画)

クロコガネのオスは、揮発性のフェロモン(匂い)を頼りにメスの近くまで飛んで来ることはできるのですが、最終的にはメスの黒っぽい体を視覚で捉えて着地を成功させているようです。

このことは綿球を白布や黒布でくるんだダミー(綿球)を用いる実験によって確認できます。フェロモンを塗布し野外に設置すると、黒い綿球にはオスが飛来し多数着地しますが、白い綿球にはオスは殆ど着地しません。一方、綿球がフェロモン無処理の場合には、色にかかわらずオスは全く飛来せず着地もしません。ここで、フェロモン処理した白綿球と無処理の黒綿球を並べてセットすると、オスは、フェロモン無処理の黒綿球のほうに着地してしまいます。この二つの綿球の距離を離していくと、オスは徐々に黒綿球に着地しなくなり、白綿球と黒綿球の間を振り子のように行き来するようになります。以上からオスは、フェロモンに誘引されてメスに接近し、最終的には視覚定位によって着地すると考えることができます。

位置確認の際には、動物にとって気流の影響を受けやすい「匂い」よりも、視覚(画像)情報のほうが利用しやすいと考えられています。クロコガネのオスはメスからの距離に応じてフェロモンと視覚の情報を使い分けるという、きわめて合理的な定位システムを持っているといえます。

フェロモン出さずしてオス獲得? 集合のメリット

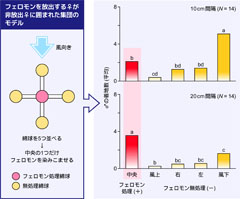

オスはメスの放出するフェロモンに誘引されるものの、着地する段階では視覚定位に頼るため、近辺のどのメスにも着地してしまいます。野外実験でフェロモンを放出しない「怠けメス」に見立てた無処理の黒綿球を、「フェロモン放出メス」に見立てたフェロモン処理済み黒綿球の近くに配置したとき、オスはフェロモン処理綿球だけではなく無処理綿球にも着地します。フェロモン処理ダミーの風下では、無処理綿球のほうが、フェロモン処理綿球よりもオスの着地が多いほどです。以上から、フェロモンを放出中のメスの近くにいれば「怠けメス」もオスを獲得することができると推測できます。フェロモンを出すというコストを払わず、他人のフェロモンを出す労力に寄生してオスを獲得するのですから、一種の「種内労働寄生」行動といえます。フェロモンを出し続けなくても、集合に入れば交尾機会を得ることができることが、このリュウキュウクロコガネの集合を作るという性質が進化した一因なのでしょう。

図4: メス集合モデル(図3)へのオスの着地。中央のフェロモン処理綿球だけでなく、周囲の無処理綿球にもオスが着地する。特に風下側が多い。

上下図とも(オスの着地数+0.5)^0.5の値について、ブロック分散分析で位置による有意差あり(P<0.05)。また、異なる文字(abc)添付の位置間で有意差あり(Tukey-Kramer test; P<0.05)。

(クリックで拡大します)

しかし、フェロモンを出すメスにとっては怠けメスと同じ集合に居ることで損をする場合も考えられます。野外実験では、4個の無処理綿球(怠けメスモデル)に囲まれたフェロモン処理綿球(フェロモン放出メスモデル)へのオス着地は、単独で設置したフェロモン処理綿球への着地より少ない傾向が見られました。即ち「フェロモン放出メス」は、「怠けメス」に囲まれると、自分の出したフェロモンに誘引されてきたオスを他メスに横取りされるため、単独の時よりオス獲得のチャンスが減ると考えられます。それならばパイオニアとしてフェロモン放出を開始するより、集合に後から加わって「怠ける」方が得であるように思われます。一方、複数個体で集まってフェロモンを放出すれば、多数のオスが飛来して、結果的に単独の場合より、一頭のメスの獲得オス数が平均的に多くなりうることを示す実験結果もあります。少なくともメスは集合を避け独りでフェロモン放出を始め非放出メスに囲まれてしまうよりは、その後自分がフェロモンを出すにしても出さないにしても、集合に加わっておくほうが得である(オス獲得可能性が高まる)ということは言えそうです。

ところで、そもそもメスが自分のフェロモン放出量を抑え、意図的に「怠ける」ことができるものなのでしょうか?一頭のメスあたりの夕刻のフェロモンの放出量を室内で6日間に渡って調べたところ、日毎に放出量変動が大きいメス、観察期間中全くフェロモンを出さないメスなどが混在していました。メスが状況によってフェロモン放出量を自ら調節する能力はなさそうには思われましたが、確証はありません。明らかなのはこの間、同じ実験条件下で毎日フェロモンを高い濃度で放出し続けたメスはいない、ということです。その日に「勤勉なメス」と「怠けメス」のどちらになるかを「意図的」に選択できないので、とりあえず毎日集合に加わっていると考えるのが妥当でしょう。

フェロモンのばらつきの原因のほか、性比の見かけ上の偏りの理由、幼虫の生態など、分からないことはまだたくさんあります。リュウキュウクロコガネの配偶行動の研究には農業生物資源研究所、沖縄県農業研究センターの研究グループが携わり、興味深い結果を得てきましたが、今後もまだまだこのコガネムシについては研究の余地があるのです。

動画

- 深谷 緑 (2006) リュウキュウクロコガネの配偶定位実験(1),(2),(3). 動物行動の映像データーベース [Movie Archive of Animal behavior]

- 動画(1)

- 動画(2)

- 動画(3)

参考文献

- Arakaki N, Wakamura S, Yasui H, Sadoyama Y. (2003) Sexually differentiated functions of female-produced pheromone of the black chafer Holotrichia loochooana loochooana (Sawada) (Coleoptera: Scarabaeidae). Chemoecology 13: 183-186.

- 深谷 緑 (2009) 無駄の少ないエレガントな情報システム 昆虫の配偶定位・情報認知における多種情報利用 昆虫科学が拓く未来 (藤崎憲治・西田律夫・佐久間正幸 編) 京都大学学術出版会, 京都, pp. 389-422.

- Fukaya M, Wakamura S, Arakaki N, Yasui H, Yasuda T, Akino T. (2006) Visual ‘pinpoint’ location associated with pheromonal cue in males of the black chafer Holotrichia loochooana loochooana (Coleoptera: Scarabaeidae). Appl. Entomol. Zool. 41: 99-104.

- Yasui H, Wakamura S, Arakaki N, Kishita M, Sadoyama Y. (2003) Anthranilic acid: a free amino‐acid pheromone in the black chafer, Holotrichia loochooana loochooana. Chemoecology 13: 75-80.

- Yasui H, Wakamura S, Arakaki N, Yasuda T, Akino T, Fukaya M. (2007) Collection and quantification of airborne pheromone from individual females of the black chafer Holotrichia loochooana loochooana (Coleoptera: Scarabaeidae): Heterogeneity of feral females in respect to pheromone release. Appl. Entomol. Zool. 42: 143-150.

- Yasui H, Fukaya M, Wakamura S, Akino T, Yasuda T, Kobayashi A, Arakaki N. (2007) Aggregation of the black chafer Holotrichia loochooana loochooana (Sawada) (Coleoptera: Scarabaeidae): Function of female pheromone and possible adaptive significance. Appl. Entomol. Zool. 42: 507-515.

« 農耕地の周辺環境: 露地栽培で土着天敵を利用するときに考慮すべきこと | コラム一覧 | 研究室紹介: 東北大学農学研究科・生物制御機能学研究室 »

応用動物学/応用昆虫学コラム

応用動物学/応用昆虫学の分野でいま注目されている研究成果を、第一線で活躍している研究者が解説します。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。