2013年01月14日掲載 【一見すると不合理な、テントウムシのエサ選び】

こないだの外食では何を基準にしてメニューを選びましたか? おそらく、値段や自分の好み、あるいはカロリーや塩分などを総合して判断したと思います。昆虫たちも同様で、栄養価や捕まえやすさといったいくつかの指標から、ベストなエサを選んでいると考えられてきました。

ところが、さまざまな種類で研究が進むにつれ、昆虫の中には成長や生存にとって良いエサを選んでいない昆虫もいることが分かってきました。ダーウィンが提唱した生物進化のプロセスでは、不完全な行動しか導かれなかったのでしょうか。それとも、一見すると不合理に見える現象の背景には、合理的な理由が隠されているのでしょうか。私は、他種からの影響を考慮に入れることで、テントウムシ類の風変りなエサ選びの謎を解明しようと試みています。

エサ選びの多様性

ナミテントウはもっとも身近な昆虫の一種です(写真1)。成虫はさまざまな樹木を訪れ、さまざまなアブラムシを食べ、卵をたくさん産みます。孵化した幼虫も周りにいるアブラムシをむしゃむしゃと食べ、約1か月で成虫へと成長します。

それとは対照的に、ナミテントウによく似たクリサキテントウは、アカマツやクロマツといった松類しか訪れません。交尾、産卵、幼虫の成長といった生活史のほぼすべてが松類の周辺で完結しています(写真2)。

見た目がそっくりな種類なのに、どうして利用するエサや生息環境が大きく異なるのでしょうか。クリサキテントウにとっては、松類にいるアブラムシがベストなエサなのでしょうか。そこで、私はナミテントウとクリサキテントウの幼虫にさまざまなエサを与えて、捕まえやすさや栄養的な質を評価してみました。その結果は、生物の「最適な」エサ選びを予測する従来の考えからすると、意外なものでした。

必ずしも成長に適したエサを選んでいるわけではない

ふつう、アブラムシはのそのそと歩いて、あまり敏しょうに動くことができません。ところが、松類に付くマツオオアブラムシは脚が長く、素早く歩きます(写真3)。そのため、ナミテントウとクリサキテントウの小さな孵化幼虫はこのアブラムシをうまく捕まえることができませんでした。

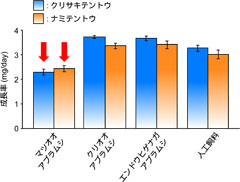

図1: クリサキテントウ(水色)とナミテントウ(オレンジ)の幼虫の成長率。マツオオアブラムシはどちらにとってもあまりよいエサではなかった(赤矢印)。Noriyuki & Osawa (2012)を改変。

(クリックで拡大します)

さらに、マツオオアブラムシは栄養的にも他のアブラムシより優れていませんでした。不思議なことに、クリサキテントウの幼虫は野外でいっさい食べることのない、松類以外の樹木に付くアブラムシのほうが成長に適していたのです(図1)。

なぜクリサキテントウは捕まえにくくておいしくないエサだけを食べているのでしょうか。このような非効率に見える行動が、進化のプロセスの中で維持されている理由はあるのでしょうか。この疑問を明らかにするために、私はこれまで昆虫のエサ選びの研究では見落とされていた要因に着目しました。

他種が繁殖行動に与える影響

私はクリサキテントウの奇妙なエサ選びを考える上で、ナミテントウとの間で生じる交尾行動が重要ではないかと考えました。というのも、両種の成虫の大きさや模様は大変よく似ているため、異種間での交尾行動が起きやすいからです。異種と交尾してしまうと、同種の相手と交尾するチャンスを失ってしまうといった不利益が生じると考えられます。

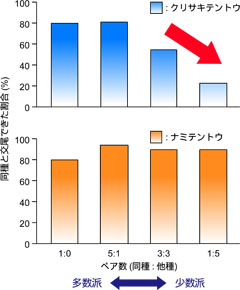

図2: クリサキテントウ(上)とナミテントウ(下)のメスが同種のオスと交尾できた割合。2種の成虫を一緒にすると、クリサキテントウだけが不利益を受けた(赤矢印)。Noriyuki et al. (2012)を改変。

(クリックで拡大します)

それでは、このような種間関係はどれほどの不利益になるのでしょうか。私はクリサキテントウとナミテントウの成虫を一緒の虫かごに入れ、1日経ったのちに回収し、メスがきちんと受精卵を産めるかどうか確認しました。受精卵を産めないということは、同種のオスと交尾できなかったことを意味しています。

その結果、クリサキテントウはナミテントウが周りにたくさんいると、同種どうしで交尾しにくくなることが明らかになりました(図2上)。ナミテントウではクリサキテントウがいてもほとんど影響を受けないのと対照的です(図2下)。クリサキテントウのオスはナミテントウのメスと同種のメスをうまく区別することができません。逆に、ナミテントウのオスは比較的うまく両種のメスを区別して交尾することができます。こうした行動の違いから、クリサキテントウだけが不利益を被ったと考えられます。

これまでの結果を総合すると、クリサキテントウは同種どうしできちんと交尾するために、ナミテントウが集まる生息地を避け、あえてエサとしての価値の低いマツオオアブラムシを選んでいると考えられます(図3)。クリサキテントウのエサ選びは、幼虫の好みを反映しているわけではなく、成虫の繁殖にとってベストなものになっているといえるでしょう。

さいごに

進化のプロセスでは、クリサキテントウのエサ選びのような、単純には解釈しづらい現象も生み出される可能性があります。奇妙に思える昆虫の行動や生活史がいかに合理的に成り立っているのか、それを理解できたときに、私は昆虫研究の醍醐味を感じます。今後も自然史に即した研究が続くことによって、昆虫の行動についての理解がさらに深まっていくことでしょう。

参考文献

- Noriyuki S, Osawa N. (2012) Intrinsic prey suitability in specialist and generalist Harmonia ladybirds: a test of the trade-off hypothesis for food specialization. Entomol. Exp. Appl. 144: 279-285.

- Noriyuki S, Osawa N, Nishida T. (2012) Asymmetric reproductive interference between specialist and generalist predatory ladybirds. J. Anim. Ecol. 81: 1077-1085.

- 鈴木紀之・大澤直哉・西田隆義 (2012) 繁殖干渉による寄主特殊化の進化. 日本生態学会誌 62: 267-274.

« 「出ておいで」 卵の中の子を呼ぶお母さんカメムシ | コラム一覧 | オオヒラタシデムシにおける飛翔能力の退化過程 »

応用動物学/応用昆虫学コラム

応用動物学/応用昆虫学の分野でいま注目されている研究成果を、第一線で活躍している研究者が解説します。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。