2012年12月25日掲載 【コブハサミムシの仔虫はなぜ母親を食べるのか?】

これまでに産卵習性が知られている全てのハサミムシ類において雌成虫が自分の卵や仔虫を保護する性質を持つことが知られています。ところが、卵から孵化した仔虫が母親を食べてしまう性質はコブハサミムシにしか知られていません。コブハサミムシの仔虫がなぜ母親を食べてしまうのかは、コブハサミムシの生活史全体を把握しないと理解することはできません。ここでは、そのコブハサミムシの生活史を紹介して、コブハサミムシの仔虫が母親を食べる理由を説明したいと思います。

腹部の末端にハサミをもつハサミムシ類は、身近な場所に棲息する種もありますので、どなたも一度ぐらいは目にされたことがあると思います。物陰に潜んでいることが多いハサミムシ類は、どことなく陰気な感じがする虫かも知れませんが、実は面白い性質を持っています。それは、母虫が自分の卵や孵化した仔虫を保護する習性を持っているということです。

昆虫には様々な段階の社会性が見られますが、ハサミムシ類に見られる卵保護習性もそのひとつと考えることができます。興味深いことに、これまでに調べられた全てのハサミムシ類に卵保護習性がありますが、それ以上に高度な社会性を持つ種はただの一種も知られていません。したがってハサミムシ類の卵保護習性は、進化の過程においてハサミムシ類の誕生とともに獲得されたものの、その後はあまり変化していない習性と考えることができます。ハサミムシ類に類縁関係が比較的近いシロアリ類が高度な社会生活を営んでいたり、ゴキブリ類の一部が家族という単位での社会生活を営んでいたりというのとは、非常に対照的に見えます。

ハサミムシ類は産卵した雌だけが卵を保護し、雄は卵を保護しません。ですから、ハサミムシ類の社会性は母子の関係として成立しています。産卵は地面の石の下、地中に掘られた穴の中、樹皮の下、腐朽しかけた落ち葉の隙間などでおこなわれますが、産卵場所は種によってそれぞれ異なります。一度に産まれる卵の数は種によって異なり、少ないもので10数卵、多いものでは100数十卵に達します。多くの種は繰り返し数回産卵しますが、コブハサミムシのように一回しか産卵しない種もあります。産卵時期は種によって異なり、温帯地域では晩春から初秋にかけての温度が高い時期に産卵する種が多いですが、コブハサミムシのように真冬に産卵する種もあります。卵が孵化するまで、母虫は卵をなめたり、卵塊を積み替えたりして、微生物の感染を防ぐとともに、捕食者から卵を守ります(写真1)。卵が孵化すると、母虫が餌を獲ってきて幼虫に与える種もありますが、コブハサミムシのように、母虫の体が幼虫の最初の餌になるものもあります。多くの種では幼虫がある程度餌を食べた後、コブハサミムシでは母親を食い尽くした後、産卵されていた場所を離れて単独生活に入ります。

真冬に産卵するコブハサミムシは、九州以北の日本全土に棲息し、平地ではほとんど見られず、主に山間部の谷筋に見られます。春先に山間部の谷筋の河原にある砂地の日当りの良い場所にある石を持ち上げてみると、卵を保護しているコブハサミムシの雌成虫を容易に見つけることができます。卵の数は70~100個程度です。孵化するのは本州中部では4月ぐらいです。孵化した幼虫は、孵化後数日で母虫を食い殺してしまいます。運が良ければ、母虫を食べる幼虫を見つけることができます(写真2)。その後幼虫は生まれた場所から分散して河原やその周辺の草や木の上で生活し、小昆虫や植物の花粉などを食べて、4回の脱皮を経て初夏に成虫になります。

ところが、成虫が羽化するにつれ、産卵場所になっていた谷筋に見られるコブハサミムシの個体数は徐々に少なくなり、真夏になるとほとんど見られなくなってしまいます。おそらく谷筋から離れて、どこか山の中に散らばってしまうのでしょうが、この時期の生活実態については、まだよくわかっていません。おそらく夏の間は休眠状態にあるのだと思います。

夏が過ぎて秋になると、コブハサミムシは再び谷筋の河原に戻ってきます。本州中部では10月半ばぐらいのことです。その頃になると、アザミやヨモギの花などに集まり、交尾するのを見ることもできます。冬が近づくと、雄と雌が1匹ずつつがいになって石の下などに空間を作って産卵に備えます。年が明けた頃から産卵が始まりますが、その頃になると、産卵された石の近くなどで雄の屍体が目に付くようになります。それから春に卵が孵化するまで、雌は単独で卵を保護します。

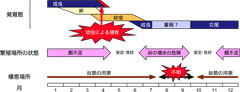

以上がおおまかなコブハサミムシの周年経過で、1年に1世代を経過します。古い図鑑などを見ると「年2回発生」と書かれているものもありますが、成虫の見かけの個体数が多くなる時期が、羽化時期と越冬前の年2回あるため、年2世代だと勘違いされたのだと思われます。夏に繁殖しないことは、夏には幼虫が見られず、羽化時期にマーキングされた個体が、秋に再び捕獲されたことから確認されています(図1)。

コブハサミムシの生活史が他のハサミムシの生活史と大きく異なることのひとつには、一年のうちのある時期を繁殖場所から離れて過ごすことにあると思います。これまでに一年を通した生活史が明らかにされているハサミムシのほとんどは、一年を通して同じ場所に棲息しています。ハサミムシの中の少なからぬ種が成虫になっても翅を持たないことからも、移動性が小さい種が多いことがわかります。これに対してコブハサミムシは発達した後翅を持ち、羽化時期や越冬前の時期に限られますが、活発に飛翔します。

ところで、コブハサミムシはなぜ夏に繁殖場所を離れるのでしょうか? 正解を知るためには、コブハサミムシが一年を通して繁殖場所にいたらどうなるかを考えてみなければいけません。コブハサミムシが好んで産卵場所にしている谷川の河原の日当りの良い場所を一年通して見てみると、夏にはしばしば谷を流れる水が増え、そこに留まることが無理であることがわかります。谷が増水するのは、毎年の梅雨の時期、とくに梅雨の末期と秋雨の頃、また毎年ではないものの、台風の時です。コブハサミムシが谷筋の河原で繁殖を成功させるためには、その時期には河原を離れていなければなりません(写真3)。

もしそうであれば、雨が多く降る季節が来る前に、なるべく早く羽化してその場を離れることが有利になります。ところが、なるべく早く羽化するためには、なるべく早く孵化する必要が出てくるわけですが、そうなるとまだ温度が低く餌が少ない春先に孵化する必要が出て来るので、今度は餌不足という別の問題に直面します。その餌不足の問題を解決するには、いろいろな手段が考えられます。まず、幼虫の発育速度を高めることが考えられます。しかし、それにも限界があると思われます。もう一つ考えられるのは、もっとも確実に得ることができる母親の体を餌にすることです。たとえ一週間ほどの時間稼ぎにしかならないとは言え、餌が不足する時期を高い生存率で乗り切るために、母親の体を餌とすることは有利な戦略となるはずです。

以上のように、春先の餌不足と夏の繁殖地の撹乱という棲息地における生物的・物理的な制約が、コブハサミムシの仔虫による母親殺しという習性の進化に有利に働いた可能性があります。しかし、なぜコブハサミムシが谷筋の河原という撹乱を受け易い場所を繁殖場所に選んだのか、という理由については、河原の日当りの良い場所ではより多くの太陽輻射を受けて温度が高まり早く孵化できるので有利である、という説明は可能ですが、それだけでは、そもそもなぜ谷筋に棲息するのか、あるいは、なぜあえて温度が低い越冬中に産卵するのか、などということを説明するには全く不十分です。これらを総合的に理解するためには、ユーラシア大陸に分布する近縁種を含めたハサミムシ類の生活史を明らかにして、比較検討することが必要になると思われます。

参考文献

- 河野勝行 (1984) コブハサミムシの特異な生活-生活史戦略的視点から- 遺伝 38(10): 70-75.

- Kohno K. (1997) Possible influences of habitat characteristics on the evolution of semelparity and cannibalism in the hump earwig Anechura harmandi. Res. Popul. Ecol. 39(1): 11-16.

- Suzuki S., Kitamura M. and Matsubayashi K. (2005) Matriphagy in the hump earwig, Anechura harmandi (Dermaptera: Forficulidae), increases the survival rates of the offspring. J. Ethol. 23 (2): 211-213.

応用動物学/応用昆虫学コラム

応用動物学/応用昆虫学の分野でいま注目されている研究成果を、第一線で活躍している研究者が解説します。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。