2009年07月04日掲載 【虫を食べたことがありますか】

「ただでさえ気持ちの悪い虫を食べるなど、もってのほか」という人が多いと思います。しかし、近年昆虫を食べることに対する関心は世界的に高まっているのです。それはどうしてかというと、将来、昆虫を動物タンパク質源として利用しようという考えを持つ研究者が増えてきたからです。ここでは日本の昆虫食を紹介し、また海外における昆虫食を概観し、未来の昆虫食についても触れました。

このコラムをご覧の方々は大体昆虫に興味を持っていると思うので、ムシを意識的に食べたことがある人もいると思います。しかし、世間一般の人々、特に女性には、虫を嫌う、あるいは怖がる人が多いのです。そのような人たちには、ムシを食べるなどとは、もっての他ということになるでしょう。しかし、そういう人達でも、無意識的にムシを食べていたということは大いにあり得ることです。というより、むしろムシを食べたことがない人はいないといった方がよいかも知れません。それは食品にムシが混入する事を防ぐ事が非常に難しいからです。例えば、植物性の食品については、それが栽培される過程、収穫物が輸送される過程、貯蔵される過程、販売される過程、調理される過程、できあがった料理、など、人の口に入る瞬間まで、ムシがつく可能性があるのです。ムシが付いていればつまみ出せばいいと思うかもしれませんが、ことはそれほど単純ではありません。料理の上にカブトムシでも這っていれば、誰でも気がつくでしょうが、ブロッコリーのつぼみの間に付いているかも知れない小さいアブラムシを探し出す事は、難しいでしょう。また販売されている加工食品に混入している昆虫を見つけるのは更に困難です。缶詰だって安全ではありません。例えば、トマトジュース、ケチャップなどに、トマトにつくイモムシがトマトと一緒にすり潰されて入っている可能性は否定できません。こうなるともうムシの形はしていないので、ムシの混入を見つけることはできません。

それならば、食品に絶対にムシが付かないように防除すれば良いと考えるかもしれませんが、そのためには大量の殺虫剤を使う必要があり、コストや薬剤残留の問題が生じます。多大の費用をかけて有毒な食品を作るのはナンセンスなはなしです。ではどうすれば良いか。昆虫には有毒な種が少ないので、ほとんどの農作害虫は食べても害はなく、むしろ食物に栄養価を付加するでしょう。それで、少量の混入昆虫は気にせず、一定の水準を設定して、それ以下の混入には目をつぶるというのが現実的と思います。アメリカではそのような方法で食品に対する昆虫の混入を規制しています。1998年に改定されたアメリカ食品医薬品局の指針によると、混入昆虫の許容限界は、柑橘類ジュースでは、250ミリリットル中ショウジョウバエまたは他のハエ類卵5個、あるいはハエ類幼虫1匹、スイートコーン缶詰では、24ポンド缶中、アワノメイガ又はワタキバガ幼虫(3ミリメートル以上)または脱皮殻2個、塩漬けオリーブでは、10匹以上のカイガラムシがついているオリーブの実が個数で10パーセント、ピーナッツバターでは、100グラム中昆虫断片30個、トマトジュースでは、少なくとも12サンプルについて、100グラム中ショウジョウバエの卵10個、あるいは卵5個と幼虫1匹、あるいは幼虫だけ2匹など、などと具体的に示されています。

これらの規制は、できるだけ昆虫を食べないようにするための配慮ですが、世の中には、昆虫を日常的な食品としている人たち、喜んで食べている人たちもいるのです(写真1)。では、ヒトはいつごろから昆虫を食べていたでしょうか。ヒトはサルとの共通の祖先から進化した時から、昆虫を食べてきたのです。その当時,ヒトは植物質としては樹や草の果実,種子,葉、根を、また、動物質としては、小動物、主として昆虫を食べていたと思われます。ヒトは直立歩行をするようになったため,四足獣のように速くは走れず、また、弓や矢などの狩猟道具もまだ発明されていなかったので、大型動物を狩ることはできませんでした。昆虫は、ヒトが出現するよりはるか前からヒトの祖先の哺乳動物によって食べられてきたし、比較的容易に大量に得ることができたので、この食文化は代々受け継がれ、今日に至っているわけです。現在、多くの国では昆虫は日常的には食べられてはいませんが、その民族の歴史をさかのぼれば、必ず、昆虫を食べた時代があるのです。そのような国でも、昔の食習慣に対するノスタルジーあるいはグルメ嗜好から、今でも昆虫を食べているところが少なくありません。日本もそのような国の一つといえるでしょう。

現在日本で比較的容易に食べられる昆虫は、イナゴ、カイコガの蛹または成虫、ハチの子、ザザムシなどです。これらの昆虫は、みな醤油、砂糖、味醂などで煮付けたいわゆる大和煮として食べられ、缶詰も販売されています。

イナゴはバッタの仲間です。日本のイナゴの大部分はコバネイナゴですが、ハネナガイナゴが混じっていることもあります。イナゴはイネの害虫ですが、稲刈の済んだ後に採集され、タンパク質源として、食べられていました。しかし、太平洋戦争後殺虫剤の多用により激減し、一時はとても食べるほど採れる状況ではなくなってしまいました。その後、1970年頃から、殺虫剤による環境汚染、農薬残留、生態系破壊などが問題になり、殺虫剤の使用が控えられるようになると、徐々にその数を回復して来て、再び田圃でイナゴ採りができるようになりました。イナゴの佃煮を懐かしむ人は結構いるようで、根強い需要があり、国産のイナゴでは足りず、韓国、中国からも輸入しています。最近では、老舗の佃煮屋でも販売しているところがあり、一年中食べることができます(写真2)。

カイコガは養蚕業が行われているアジアの諸地域では、広く食べられています。日本でも昔からカイコガの蛹をおかずとして食べて来た所は少なくありません。特に山間部で肉や魚の入手が容易でなかった所ではタンパク質源の一つとして利用されてきました。普通に食べられているのは蛹ですが、成虫のガも食べられています。食べ方は醤油で煮付けるのが基本的で、それは「絹の雫」と呼ばれています。近年では、砂糖、醤油、味醂などで煮詰めて佃煮とすることが一般的です。このように調理して缶詰にした物が市販されています(写真3)。その他の食べ方としては、炒めて塩や醤油で味付けして食べたり、唐揚げにして醤油をつけて食べたりもします。成虫を食べるときも、翅を取って煎り付けて食べたり、砂糖醤油で煮て食べたりします。カイコガ成虫の大和煮の缶詰は「まゆこ」と呼ばれて市販されています(写真4)。

ハチノコといって食べられているのは、一般にクロスズメバチ、シダクロスズメバチなどの幼虫ですが、雄蜂児と呼ばれるミツバチの雄の幼虫も食べられています。また市販はされていませんが、オオスズメバチ、キイロスズメバチなどの大形スズメバチの幼虫も食べられています。クロスズメバチ類の幼虫を採るには、地中にある巣を見つけ、巣を掘りだして採ります。この作業は、山村の一つのリクリエーションでもありました。まず、ハチが飛んで来そうな所にカエルや魚などの肉を置いておきます。ハチが来て、その肉をそいで小さい肉団子をつくるとき、それをあらかじめ真綿の小片など白くて軽いものを目印としてくっつけておいた肉団子にすり替えます。ハチが目印付き肉団子を抱えて飛び立つと、その後を追いかけ巣を見つけます。ハチの巣にたどり着くことができたら、地面に開けられたハチの出入口の穴に花火など煙の出るものを差し込み、点火します。ハチが煙で麻痺して動かなくなったらすかさず、鍬、スコップなどで巣を掘り出します。採集したハチは普通水で洗って醤油と砂糖で大和煮にしたり、さらに煮詰めて佃煮にします。油炒めにしても良いでしょう。油炒めしたものを醤油で味付けしてご飯に入れてハチの子飯を作ったり、大和煮にしたハチの子で圧し寿司を作ったりもしています(写真5)。ハチの子の大和煮の缶詰はいくつもの会社から販売されています。毎年平均約40,000 kgのハチノコが採集されるといいます。そのためクロスズメバチが絶滅しないように、養殖も行われています(写真6)。

ザザムシとは川の浅瀬に住む水生昆虫の総称です。浅瀬では水がザーザー音を立てて流れるので、このような名前がついたのです。したがって単一種ではなく、カゲロウ目、カワゲラ目、トンボ目、アミメカゲロウ目、トビケラ目、カメムシ目などの昆虫が含まれています。しかし、一般にどこの河川でも、トビケラの幼虫が主体をしめているようです。ザザムシはどこの川にもいますが、天竜川のもの、しかも伊那市付近の特定の場所で採れるものが最も美味とされており、上伊那の名物となっています。ザザムシを職業的に採るためには、天竜川の管理をしている天龍川漁業協同組合が発行している「虫踏み許可証」を取得する事が必要で、漁期は12月1日から2月末日までと限定されています。従って採集は川原に雪が積もっているような厳寒期に行なわれ、採集人は胸まであるゴム制の長靴を着用して川の浅瀬に入り、四つ手網の口を上流に向けて設置し、その網のすぐ上流にある川底の石を万能鍬でおこしたりして、流されたザザムシを網に集めます(写真7)。名人になると、1日に8キログラムも採ることがあるといいます。

ザザムシもいわゆる大和煮で食べるのが普通です(写真8)。ザザムシの大和煮には独特の香があります。佃煮は缶詰や瓶詰めで売られており、近年では凡そ4000キログラムのザザムシが缶詰にされているといいます。

上の他にも、いろいろな昆虫がかつては食べられていました。1915年に三宅恒方博士が行った調査では,全国で55種の昆虫が食べられているという結果になっています。しかし、その後の調査、資料などを総合すると、種が同定されているものだけでも115種に及びます。どんな昆虫がよく食べられていたかというと、上記の種のほか、カミキリムシ幼虫、ゲンゴロウ成虫、セミ幼虫・成虫(写真9)、ヘビトンボ幼虫(孫太郎虫) (写真10)などがあります。

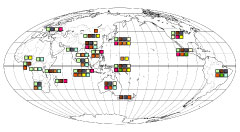

諸外国では、どんな昆虫が食べられているでしょか。世界中で食べられている昆虫を総合すると、その種数は学名が判明しているものだけでも1,900種以上あります。最も食べられている種の数が多いのは甲虫目で、次いでハチ目、チョウ目、バッタ目、カメムシ目となっておりいずれも数百種の食用昆虫を含んでいます。昆虫食が盛んに行われている地域または国としては、アフリカ、メキシコ、タイ、中国などを上げることができます。世界で食べられている食用昆虫ベストテンの分布を図1に示します。アフリカでよく食べられている昆虫は、バッタ類、イモムシ類、シロアリ類です。バッタは、いわゆる飛蝗で、大発生して巨大な群れをなして移動しているところを捕らえて食用にします。イモムシは主にヤママユガ科の幼虫で、体長10cmくらいの大きなものがよく食べられます。アフリカにはヤママユガの類が多種類いて、多くの種の幼虫が、食用の対象になっています。シロアリは、通常雨季の初め頃、いわゆる結婚飛行で巣から飛び出してくる有翅成虫が食べられています。無翅の兵アリを、チンパンジーがやるように、草の芯でつり出して食べることも行われています。中南米では、アリ類、カブトムシやカミキリムシなどの甲虫類の成虫・幼虫、カメムシなどが食べられています。南米で主に昆虫食を行うのは、原住民のインディオです。北米でも昆虫食を行うのはいわゆるアメリカ・インディアンで、イモムシや、ミギワバエという塩水湖に大発生するハエの蛹などを食べていました。パプア・ニューギニアをはじめ,太平洋の島々ではやはり原住民が、熱帯雨林にいるいろいろな昆虫を食べていました。目立つ食用昆虫は大型のナナナフシ類、ヤシオサゾウムシの幼虫(写真11)などです。

タイや中国も昆虫食が盛んな国ですが、特にタイでは北部と東北部、中国では西部で盛んです。タイでよく食べられている昆虫はバッタ類、コオロギ類、糞虫類などで、タイワンタガメは独特の風味を付けるエッセンスとして用いられています。またコオロギでは、イエコオロギが企業により大量飼育されていて、市場で販売されています(写真12)。このコオロギはもともとタイのコオロギではなく、アメリカから輸入して養殖しているものです。中国では雲南省などで大型のスズメバチ類が食べられています。また、竹の節間部に多数入っているタケメイガ幼虫もよく食べられています(写真13)。これらの昆虫はレストランで食べることができます。

近年は、先進国を初めとして、昆虫をグルメ食として食べているところが多いのですが、アフリカや南米の奥地などでは、食品の重要品目として食べているところもあります。それは、昆虫の栄養価が高いからです。昆虫の成分の特徴はタンパク質と脂肪が多いことです。もちろん種により含有量は異なりますが、タンパク質を乾燥重量の50%以上含んでいる昆虫が少なくありません。タンパク質に次いで多いのが脂肪ですが、その含有量は30-50%のものが多いです。タンパク質の質はその構成アミノ酸によって決まりますが、昆虫のタンパク質は大体シスチン、メチオニン、トリプトファンなどが少なく、獣肉に比べて少し劣るかもしれませんが、十分に高い栄養価を持っています。炭水化物は少なく、糖類であるキチンは皮膚の成分として多いのですが、これは人が消化できないので、栄養には貢献しません。ミネラルやビタミンも種によって特定のものを多く含むものがあります。例えば亜鉛をかなり含む昆虫がいます。亜鉛は成長、味覚などに重要な物質であるといわれていますが、これを含む食品は少ないので亜鉛を含む昆虫は有用といえるかもしれません。ビタミンでは、一般にB群のビタミンを含む昆虫が多く見られます。

昆虫食はこれからどうなるでしょうか。国連の統計によると、現在世界の人口は66億7千万台で、1分間に140人の割合で増え続けているということです。このままでいくと、今世紀半ばの2050年には、91億になります。当然食料は不足するでしょう。なぜならば、これまでは人口増加率を上回るスピードで食糧が増産されてきましたが、次第に食糧生産増加率は減少してきているし、栄養不足人口は増えてきているからです。多収量作物の開発や、栽培技術の改善は頭打ちに近い状況になってきて、今後の単位面積あたりの収量増にはあまり期待できないし、耕地の拡大は環境保全の必要性から、おのずと制限があるからです。特に動物タンパク質は不足し、食用家畜、家禽、魚類だけでは必要量を満たすことはできないであろうと考えられます。大型家畜を増産するには、広大な土地の開発が必要であるし、また世界的に穀類が不足しているような時に、ヒトが直接食べることのできる穀類の一部を家畜にまわすことは、好ましくありません。そこで,新たな動物タンパク質源を探索する必要が生じ、昆虫はその有力な候補と考えられるでしょう。なぜならば、昆虫は栄養価が高い、繁殖力が強い、成長が早い、飼育が容易である等いろいろな利点を持っているからです。しかし、そうはいっても、冒頭に述べたように昆虫を嫌う人は沢山いるので、なかなか食品として定着しないでしょう。昆虫を食べることが嫌がられるおおきな理由はその料理の形にあると思います。昆虫は他の食用動物に比べて小さいので、丸ごと食べることが多いので、嫌われるのです。そこで、これからの昆虫食は、昆虫をそのままではなく、突き崩してペースト状にしたり、乾燥して粉末にして、他の食材と混ぜて食べることになるでしょう。そのようにすれば、多くの昆虫はあまり独特のにおいとか味が強くないので、抵抗なく食べられると思います。現に、ミールワームを大量飼育し,幼虫を粉砕して小麦粉に混ぜパンを焼いたり(写真14)、突き崩してハンバーグに入れたりすることが試みられており、いずれも抵抗なく食べられたという報告もあります。昆虫を日常的な食材にするには、常時大量の昆虫がなければできません。食用にする昆虫を野外で採集することではまかないきれないし、また、多量に採集を続けると種の絶滅、生態系の破壊にもなるでしょう。それで食材にする昆虫は大量飼育することになりますが、昆虫には、発育期間が短く、また繁殖力の強い昆虫が少なくないので、適当な種を選べば目的を達成することができるでしょう。

昆虫を日常的な食材とすることは、将来動物タンパク質が不足して、やむを得ず食べなければならない時に行われるばかりでなく、宇宙食としても、検討されています。それは将来ヒトが他の天体、例えば火星に、移住するような場合、人は密閉された大きな構造物の中で生活し、食糧など彼等が必要とするものは、基本的にその構造物の中で彼等自身が生産しなければならなくなります。そのような場合,構造物内のスペースは限られているので,大型家畜などを飼育することは難しいでしょう。そこで比較的場所をとらずに、大量生産できる昆虫が、動物タンパク質源として、考えられているわけです。

昆虫食について、もっといろいろな事を知りたい方は、次の本を御覧ください。

« 蛾の密やかなラブソング: 鱗粉による超音波の発生と交尾行動における機能 | コラム一覧 | 昆虫を扱う職業: 地方農試からの手紙 »

応用動物学/応用昆虫学コラム

応用動物学/応用昆虫学の分野でいま注目されている研究成果を、第一線で活躍している研究者が解説します。

日本応用動物昆虫学会(応動昆)

「むしむしコラム・おーどーこん」は、日本応用動物昆虫学会電子広報委員会が管理・運営しています。