2010年12月02日掲載 【農薬の開発から見た植物防疫-農薬の使い捨ての時代は終わった】

農薬の開発担当から既に時間が経っているので、現状を本当に表しているか多少の不安はありますが、コラム担当者からの依頼ですので、私個人の意見として皆さんに紹介したいと思います。

昨今の食料をめぐる内外に情勢をみると、人口の伸びと耕地面積の減少、途上国の食肉需要の増大、食料備蓄量の低下、食料価格の高騰などが主な話題に上げられます。最新の国連の予測によると、2050年の世界人口は92億人と、2000年に比べ50%の増加が推測されています。このことは、今後25-30年間で、これまで1万年の間に生産された食べ物の2倍の量が必要となるということを示しています。また、人口増加に伴い、一人当たりの耕作面積は劇的に小さくなってしまいます。一方、近年の中国の躍進をみてもわかるように、途上国での食肉需要が増加しています。例えば、牛肉1kgを生産するためには、7kgもの飼料が必要ですが、この需要を十分満たすだけの食肉を供給するためには、多くの飼料が必要となります。このような人口増加や食の質的変化に伴い、食料生産が消費に追いつかなくなりつつあるのが現状で、食糧の備蓄量も年々減少する傾向を示しています。食料が不足すれば当然価格の上昇も伴います。近年の異常気象による収穫量の損失、バイオ燃料などの代替エネルギー源の需要増や原油高に伴う農業資材の著しいコストアップのみならず、金融市場の関心が農業市場に集まったことから、近年、主要作物の価格が大幅に上昇しています。これらの情勢を踏まえ、世界的には食料危機回避や食料の確保が進められると思いますし、日本国内では食料自給率の向上が大きな課題となってきています。

では、日本の農業、食料供給を守るためには、何をすればよいのでしょう。本コラムが植物防疫に関わる人々が日本の農業、植物防疫を考える機会となればと思います。

農薬の果たす役割

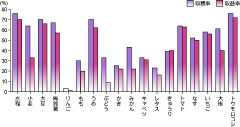

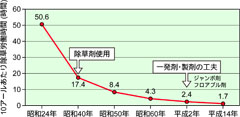

食料生産に対し農薬の果たす役割は重要で、先般(社)日本植物防疫協会から発行された「病害虫と雑草による農作物の損失」においても、改めて化学的防除をはじめとする病害虫雑草防除の重要性が示唆されています。農薬を使用しないで栽培した場合、水稲では収穫率で25%減、収益率で30%減、りんごではそれぞれ97%、99%減となってしまいます(図1)。また、水稲除草剤の開発・上市によって、水田除草の労力を激減したなど、労力軽減も農薬の果たした役割といえるでしょう(図2)。

農薬は、効果が認識されやすいこと、誰でも容易に処理できしかも防除効果が安定していることから、農薬に依存した栽培体系が確立し、食料の安定供給の一翼を担ってきました。しかし、安易であることから、農薬は大量にかつ繰り返し使用され、農薬使用によるマイナスの面が出現してきました。ひとつは環境に対する影響、もうひとつは農薬に対する抵抗性の発達です。Carson (1962)は、"Silent spring"の中で農薬による環境汚染を指摘し、多くの人々に農薬の持つマイナスの面を認知させました。また、1945年以降、薬剤抵抗性を示す病害虫・雑草の数は増加し、1990年までにその数は、農業害虫では約500種を、植物病原菌で約150種を、雑草では約50種を数えています(Georghiou, 1990)。日本における農業害虫についても同様に、1958年にミカンハダニのシュラ‐ダン抵抗性が確認されて以来、水稲、野菜、花卉、果樹などの害虫約50種類で農薬に対する抵抗性の発達が確認されています(浜, 1996)。

これら農薬のマイナスの面を可能な限り少なくするために、環境汚染を引き起こした古い農薬から毒性が低く環境負荷の少ない新しい農薬、また、これまでの農薬とは作用機作の異なる新規の農薬の開発が進められてきました。しかし、近年、農薬メーカーの努力にも拘わらず新規の作用性を持つ薬剤の開発は年々難しくなってきています。

新農薬の開発

CropLife Internationalは、生物的性能、環境安全性、使用者の保護・利便性、経済性の4つのカテゴリーに分けて期待される新農薬の「研究ゴール」を示しました(図3)。生物的性能では、高い選択性と適度の残効性、高い作物への安全性、低い抵抗性発達リスクが求められています。環境安全性では、非標的生物への安全性、低い処理量、速やかな環境中での分解、低い土壌移行性、作物や飼料における低い残留が求められています。使用者の保護・利便性では、低い急性・慢性毒性、安全な製剤の包装、容易な処理方法、長い貯蔵安定性が求められています。経済性では、農家にとっての高い対費用効果、高いIPM適合性、競争力やパテント性を有することが求められています。

この目標を持って農薬メーカーは、日々研究開発活動を行っていますが、新規の有効成分を開発するためには、化学・生物・安全性・製剤などの各分野でクリアーすべき検討項目が多くあり、リード化合物の発見から新規薬剤の登録販売までに10年以上の歳月が必要とされ、その開発費は1化合物当たり200万ドルといわれています。近年、安全性についてガイドラインが変更され、データを追加しなければならないために、既存剤の維持や再登録のための経費も年々増加しています。また、リード化合物発見の確率は1/100,000以下となっています。

このように、新規薬剤の発見が減少傾向にある一方、開発費が大幅に上昇していることから、利益性の高い薬剤でなければ開発できない状況が加速されると推測されます。従って、既存の薬剤を今以上に有効に活用しなければ、現在の農薬に依存した農業を継続することはできなくなってしまいます。「農薬の使い捨ての時代」は終わったといえるのではないでしょうか?

今後目指す植物防疫とは?

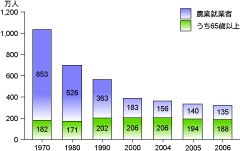

世界的に食料確保が難しくなると推測される状況下で、我々は植物防疫をどのように考えていくべきなのでしょうか?現在の日本の農業についてみると、食料自給率(カロリーベース)で40%しかなく、先進国の中では特に低い水準となっています。また、農業従事者をみると、年々、従事者数が減少する傾向と65歳以上の従事者の占める割合が高くなってきています。この状況下で、食料の確保をするためには、65歳の人が実践できる植物防疫でなければなりません。

農薬はその簡易性と高い防除効果より、植物防疫に果たす重要性を変えることはできないと思われます。農薬メーカーは新剤の創製に努力していますが、新剤の開発が難しい状況を考えると、既存剤をどのようにうまく活用・管理していく必要があると思われます。そのためには、ローテーション散布や体系防除の推進を行わなければならないと考えられます。また、不必要な薬剤散布を行わないために、農家にも薬剤の特性、病害虫の発生生態についての勉強も必要と考えられます。言い換えれば、「古くて新しい総合防除」を推進するべきでしょう。

近年、総合防除(IPM)という言葉が氾濫していますが、総合防除とは天敵利用のみを表すものではないし、「自然に帰れ」という運動ではありません。「あらゆる適切な技術を相互に矛盾しない形で使用し、経済的被害を生じるレベル以下に害虫個体群を減少させ、かつその低いレベルを維持するための害虫個体群管理のシステム」を総合防除といいます。これを達成するためには、化学的防除を含め、有効な防除体系を構築する必要があると思われます。また、天敵利用は、プロの農家でしか実践できない方法です。天敵のみならず、病害虫の発生や生態を知ることなしに、天敵を有効利用することができません。農薬同様に、誰でも使用可能な手法の確立が求められます。

終わりに

一般の人にアンケートをとると、農薬に対する知識はないが農薬は危険、でも必要という回答が返ってきます。マスコミによる影響力は大きく、また、活字になればそれを信じてしまう傾向も多く認められます。では、本当に農薬なしで、高温多湿、病害虫の多い日本で農業が成り立っていくのでしょうか?科学ライターの松永和紀さんが、「"科学の読み書きそろばん力"をつけることが大切」と言われています。応用動物昆虫学を研究されている皆さんには釈迦に説法かも知れませんが、日本における植物防疫がどのようにすればより良くなっていくのでしょう。もちろん農薬の是非も問う必要があると思いますし、無農薬栽培での限界もあります。今後の植物防疫の方法を考える機会となれば考えております。

本文は、九州病害虫防除推進協議会講話会を一部変更、加筆しました。

(Georghiou, 1990)、(浜, 1996)の詳細希望。 本文の原典は、「九州病害虫防除推進協議会講話会」のみでよいのでしょうか?